Minimum fax porta in libreria il cofanetto Racconti che raccoglie la narrativa breve di Donald Barthelme. Tra i grandi autori del postmoderno americano, Donald Barthelme è sempre stato considerato il maestro assoluto della forma breve. Le sue raccolte di racconti attraversano tre decenni (dagli anni Sessanta agli anni Ottanta), combinando con originalità e scintillante intelligenza la critica all’emergente società dei consumi, la rilettura dell’America in chiave ironica e surreale, l’eredità dei maestri dell’assurdo, da Kafka a Beckett. Un cofanetto con le sue quattro raccolte più celebri, a partire dal fulminante esordio Ritorna, dottor Caligari, passando per quello che molti critici considerano il suo capolavoro, Atti innaturali, pratiche innominabili, per approdare alla piena maturità di La vita in città e Dilettanti.

Cattedrale vi propone il saggio introduttivo che arricchisce il volume di George Saunders, tradotto da Cristiana Mennella, per gentile concessione dell’editore.

Il criceto perfetto.

Lettura di «The School» di Donald Barthelme

di George Saunders

O-issa!

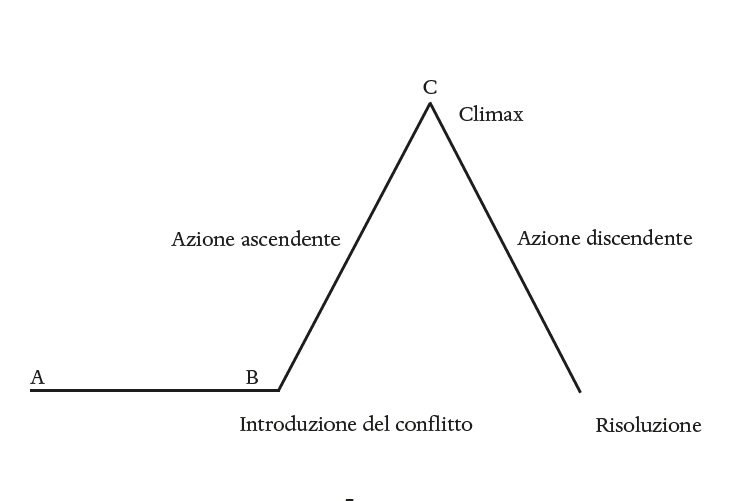

A volte, nei momenti di disperazione al corso di scrittura creativa, trovo utile ricorrere alla Piramide di Freitag:

È utile soprattutto perché posso indicare la parte definita «Azione ascendente» e spiegare che il difficile è questo – e solo questo: fare in modo che si alzi.

A volte, a questo punto, in classe si sentono delle risatine.

Ma vabbè.

Se voleste un esempio perfetto, platonico, di Azione (ascendente), fatichereste a trovarne uno migliore di «The School», il racconto di Donald Barthelme. Che in sostanza è proprio questo: azione in spericolata ascesa. L’autore imposta uno schema (tutto ciò che viene a contatto con la nostra scuola muore) e lo applica in crescendo. Muoiono degli alberi d’arancio, dei serpenti ci lasciano la pelle, un orto ci resta secco, criceti, topi e salamandre, appena la scuola li prende a carico, cessano di vivere.

E siamo solo al terzo paragrafo.

«The School» rientra più o meno nel filone della «narrazione a schema», che comprende per esempio «Dúsecka» di Čechov (una donna senza personalità assume le personalità di una serie di uomini con cui ha una relazione), Le anime morte di Gogol’ (un uomo va a trovare una serie di persone, cercando di convincerle a vendergli gli atti di proprietà dei loro servi della gleba morti), Canto di Natale (un tirchio riceve la visita di una serie di fantasmi che cercano di convertirlo) e la scena del transatlantico in Una notte all’opera (una stanza minuscola che si riempie di un’infinità di persone). In ognuna di queste storie capiamo, già dalle prime battute, cosa aspettarci: ne intuiamo lo schema.

Quindi: la godibilità di «The School» risiederà anche nel progressivo disvelamento di una serie di Cose Che Muoiono.

Senonché Barthelme si trova subito nei guai (scrivere racconti è un lavoraccio). All’inizio del quarto paragrafo, il lettore è già quasi sul punto di annoiarsi. Ha capito lo Schema e a un tratto gli sorge il dubbio che oltre lo Schema non ci sia niente.

Se dico: «Ho mangiato una caramella piccola, poi una caramella più grande, poi una caramella grande come una stanza, poi una caramella grande come il Montana...» rendo l’idea. Sapete dove sto andando a parare. Lo sfizio c’è, in effetti: state ascoltando una barzelletta, la vostra mente nel complesso sa già che tipo di divertimento bisogna aspettarsi. Ma se io seguito imperterrito («Ho mangiato una caramella grande come gli Stati Uniti! Grande come il Nord America! Grande come...» mi stufo addirittura a scriverlo, anche se mi sarebbe piaciuto arrivare almeno fino a: «Ho mangiato una caramella grande come Urano!»), comincerò a starvi antipatico. Come mai? Perché pecco di presunzione, perché do per scontato che uno schema così semplice e lineare basti a interessarvi. Vi sto trattando da bestie, imbambolate dal pendolo che vi dondola davanti agli occhi.

Una storia è fatta di cose che proiettano in avanti

la nostra automobilina

Quando ero piccolo avevo uno di quei modellini Hot Wheels che riproducevano una stazione di servizio. Dentro la stazione di servizio c’erano due ruote di gomma girevoli. L’automobilina arrancava verso la stazione di servizio e le ruote girevoli la spedivano a fare un altro giro di pista o, il più delle volte, la facevano schizzare fuori pista colpendo in faccia tua sorella.

Un racconto può essere inteso come una serie di piccole stazioni di servizio. L’obiettivo principale è far compiere al lettore un giro di pista; cioè farlo arrivare alla fine della storia. Qualsiasi altro piacere che una storia può offrire (tema, personaggi, morale edificante) dipende da questo.

Nel suo caso, appena avremo intuito lo schema, Barthelme ci proietterà in avanti con una serie di sorprese; ogni nuovo elemento dello schema verrà introdotto a bruciapelo, o con un abbellimento che ci diverte. Per esempio: quando è ora di mandare in scena, cioè di far morire, i pesci tropicali, Barthelme approfitta di una nostra conoscenza (maturata grazie ai tanti pesciolini vinti alle fiere): appena diventano di tua proprietà, i pesci tropicali hanno le ore contate («Quei cosi, basta che li guardi storto e te li ritrovi che galleggiano pancia all’aria»). Ecco qui dunque una stazione di servizio: mentre seguiva lo schema, Barthelme ci ha dato qualcosina in più: una risata, certo, ma soprattutto la prova che l’autore è proprio lì con noi: sa dove siamo e chi siamo, e conduce con noi un gioco rispettoso e intimo. Questo per me rappresenta il «modello sidecar» della lettura: scrittore e lettore fianco a fianco, che piegano insieme in curva, e il piacere deriva dalla reciprocità e dalla simultaneità dell’esperienza.

Allo stesso modo, c’è una piccola stazione di servizio all’inizio del settimo paragrafo, quando a un tratto saltiamo dal Cagnolino Morto all’Orfano Coreano Morto. Questa stazione di servizio rappresenta un crescendo spericolato: Barthelme rifiuta di sottrarsi alla logica del suo schema. L’arte per un verso, quella di Barthelme in primis, consiste nel semplice piacere di osservare qualcuno che osa. Un’altra piccola stazione di servizio basata sulla spericolatezza – anzi, una serie di stazioni di servizio, disseminate lungo la storia – è il piacere che ci procura la sintassi balbettante e frammentaria del narratore, un piacere generato in parte dalla consapevolezza che quella sintassi non è proprio necessaria; certo, serve a connotare il personaggio, ma è soprattutto divertente, nonché formidabile: ci dona piacere, talmente è ben fatta. Un altro piacere nascosto di questo racconto deriva dal fatto che lo schema non è – se posso metterla così – gravato da un peso. Uno scrittore meno in gamba, convinto che la scrittura sia conoscenza, controllo e padronanza, davanti al compito di creare uno schema nel quale le cose muoiono, potrebbe (fra)intendere la propria missione in questo modo: ritenersi in dovere di concepire e attuare uno schema particolarmente carico di senso. Passerebbe un sacco di tempo a scervellarsi, in anticipo, sulle risposte a domande del tipo: «In quale ordine dovrebbero morire le cose?» e «Chi dovrebbe causarne la morte?» e «In che modo il protagonista sarà coinvolto e cambiato da queste vicende?»

In altre parole, il signor Scrittore Meno In Gamba, accortosi con gioia di aver trovato uno schema su cui lavorare, prende e comincia a Meditare. Barthelme procede in maniera più spontanea e vaudevillesca. Lui sa che lo schema è solo un pretesto per il vero obiettivo della storia, che è quello di generare nel lettore una serie di esplosioni di piacere. La storia, dunque, può essere vista come una serie di ripetizioni di un solo avvenimento: il lettore parte dalla piccola stazione di servizio a tutto gas, ansioso di raggiungere quella dopo.

Concludere è stopparsi senza toppare

Dunque: lo scrittore che riesce a mettere insieme un congruo numero di stazioni di servizio, capaci di generare accelerazione, distribuite lungo i punti nevralgici della pista, trionfa: il lettore percorre tutto lo schema ed è pronto a ricevere il finale della storia.

Perché per tutto il tempo non ha fatto che domandarsi: Va bene, qui mi sono divertito, lì mi sono appassionato, ma come e quando comincerà a essere letteratura? Quand’è che l’autore prenderà questa cavalcata in stile fratelli Marx e la trasformerà all’ultimo minuto in un Capolavoro Postmoderno?

In altre parole, in che modo questa storia avrà un senso?

Il mondo delle short stories è brutale, e molto simile, nel suo rigore, a quello delle barzellette. Quando racconto una barzelletta, chi ascolta sa che questa culminerà in una battuta finale, e scopo della battuta finale è suscitare la risata. Se nessuno ride, la barzelletta è scema e io sono un coglione. Allo stesso modo, quando una persona presume di scrivere un racconto, ogni lettore sa che questo culminerà in un finale, e che lo scopo del finale è di...

Be’, ma... alt un attimo... qual è lo scopo del finale?

Oppure – domanda da un milione di dollari per chiunque di noi abbia mai provato a finire un racconto – quand’è che possiamo considerarlo riuscito? In altre parole, cosa deve inventarsi Barthelme, a partire dalla fine del nono paragrafo (che per me segna la fine dell’Azione ascendente), per continuare a piacerci un sacco?

Il suo primo compito è di non farci cadere le braccia. Cosa potrebbe farci cadere le braccia? Qualcosa che «risponda» in maniera scontata al suo Schema.

Mettiamo che finisca così:

Poi un giorno entrai e trovai tutti i bambini morti.

E a un tratto non mi sentivo bene neanche io!

Che brutto semestre!

fine!

Questo non è il finale di un racconto, ma il finale di un pessimo discorso dopo cena; lo schema è risaputo e viene applicato meccanicamente, a oltranza. È solo un compitino diligente, ma noi vogliamo di più dal nostro finale.

Einstein una volta ha detto più o meno: «Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha generato». Sempre a questo proposito, un famoso poeta ha detto: «Se parti con l’idea di scrivere una poesia su due cani che scopano, e scrivi una poesia su due cani che scopano, allora hai scritto una poesia su due cani che scopano».

Noi invece vogliamo che il nostro finale vada al di là dei nostri sogni più sfrenati.

Azz!

Grazie che poi ti viene il blocco dello scrittore.

Ma Barthelme capisce che in quest’ultima pagina deve continuare a fare quello che finora ha funzionato nel suo racconto: deve seguire un crescendo. Finora la storia ci ha tenuto avvinti procedendo fiera e imperterrita lungo l’asse denominato: Morti, Sempre Di Più. Al nono paragrafo (sono morti i genitori, sono morti i compagni di scuola), Barthelme ha percorso tutto l’asse disponibile e si rende conto che, per continuare in crescendo, deve saltare su un altro asse. Sembra intuire che il passaggio successivo sarà il crescendo del crescendo.

«Un giorno», ci racconta, «c’è stato un dibattito in classe. Mi hanno chiesto: Dove sono andati? Gli alberi, la salamandra, il pesce tropicale, Edgar, i papà e le mamme, Matthew e Tony, dove sono andati? E io: Mah, non lo so. E loro: Allora chi lo sa? E io: Nessuno».

Quindi c’è un possibile finale, giusto? L’autore è tornato a riflettere sul suo schema, lo ha affrontato – lo ha commentato con ironia ma anche con serietà, dicendo una cosa vera: nessuno sa perché esiste la morte. Non è un male. Ma nemmeno il massimo. Ci sembra quasi di sentire Barthelme fremere di disagio di fronte a questa constatazione e poi rimettersi in marcia scontento, tastando il terreno con il suo strumento più valido: la travolgente abilità linguistica. Il narratore continua: «E loro: Sarebbe la morte che dà senso alla vita?» (Notiamo questo strano e illogico innalzamento di registro: tre righe sopra i bambini dicevano ancora «i papà e le mamme».) «E io: No, è la vita che dà senso alla vita». (Ci piace il fatto che il narratore non resti spiazzato dall’improvvisa capacità di eloquio dei suoi alunni. Non ci fa proprio caso. Non è che forse, ci viene il dubbio, si esprimono sempre così?) «Poi dissero: Ma la morte, considerata come dato fondamentale, non è lo strumento grazie al quale la prosaicità del quotidiano...»

Cavolo, pensiamo, frena un attimo, adesso si esprimono in tono ancora più elevato...

«...che noi diamo per scontata può essere trascesa in direzione del...»

Secondo me a questo punto è successo che Barthelme si è stufato di fare il bravo. Senza stare troppo a chiedersi se è permesso o verrà capito (o se gli allievi di un laboratorio di scrittura lo tollereranno), si lancia nella direzione in cui lo sta portando la sua logica – al diavolo il registro appropriato – cercando di fare in modo che la storia risponda alle domande che sono sorte fin dall’inizio: Come ci regoliamo con la morte? Come si vive in un mondo dove regna la morte?

E noi gli andiamo dietro perché il suo coraggio ci entusiasma.

Dunque sfrutterà questa concessione che gli abbiamo fatto – il registro più ampio – per concludere la storia su una verbosa base filosofica? («Allora la piccola Sally Adams postulò che ciò che si manifestava a loro come prosaico poteva essere interpretato altrettanto semplicemente come un esempio di Enigma Prospettico di Brugenheiser, e in quel momento la campanella suonò, e i bambini balzarono fuori dai banchi, soddisfatti dalla spiegazione di Sally, e la giornata finì, come tutte le nostre giornate, alla fine, finiranno, per tutti noi, per sempre».)

Grazie a Dio no. Ce lo risparmia.

Riparte col crescendo. Gli alunni (sempre in tono professorale) gli chiedono di fare l’amore con Helen. Come sarebbe a dire? Fino a un secondo fa non c’era nessuna Helen. Scusate, Donald va di fretta, e non può/non vuole spiegarcelo, se non dicendo, tra parentesi, che Helen è l’«insegnante di sostegno». «E dài, abbiate pazienza!», sembra dire. «Anch’io ci sono rimasto di sasso! Statemi dietro e basta!»

Allora? Il narratore ed Helen faranno l’amore? Il lettore non ne ha la minima idea, però gli interessa. Il narratore prende tempo: «Ho detto che mi avrebbero licenziato e che non si faceva mai, o quasi mai, a mo’ di dimostrazione». (Quel «quasi mai» è una bella stazioncina di servizio.)

E alla riga: «Helen guardò fuori dalla finestra», il lettore (o comunque il sottoscritto) s’innamora, una volta per tutte, di questo racconto. Perché? Be’, tanto per cominciare, Helen vuole farlo, e lo farebbe volentieri, di fronte a tutta la classe, se solo il Narratore glielo chiedesse. Lo ha sempre amato. Poche righe fa non sapevamo nemmeno che Helen esistesse, ma adesso sì, e lo sa anche il Narratore, e la vocina nella nostra testa che fin dall’inizio ci diceva che il Narratore non ha una vita privata in questa storia, che non ci sono vere emozioni umane nella storia, che questa presunta storia è solo uno schema, viene messa a tacere: adesso questa è, in piccolo, una storia d’amore. Una storia d’amore! Vediamo Helen chiaramente: le sue scarpe comode, le macchie d’inchiostro rosso sulle giovani mani, che lei si torce ogni sera nel suo spoglio appartamentino di insegnante di sostegno, sognando una vita insieme al Narratore. Ma Helen è timida! Non vuole chiedere niente! Non è una sfacciata, la nostra Helen...

Però... non c’è nessuna Helen. O non c’è quasi nessuna Helen. Helen esiste solo da quattro paragrafetti e rappresenta già l’amore silenzioso, devoto e non corrisposto. Il piacere che ci dà Helen è in parte anche il piacere che troviamo nell’incredibile economia stilistica di Barthelme.

La Helen dei quattro paragrafetti siede tamburellando le dita macchiate d’inchiostro, guardando fuori dalla finestra, e aspetta, spera...

Gli alunni tornano alla carica, e noi capiamo che fare l’amore con Helen sarebbe un vero terno al lotto. Non solo piacerebbe a Helen, ma il Narratore sembra un po’ solo, e sarebbe un bene, in fondo, anche per i ragazzi («Abbiamo bisogno di un’affermazione di principio», supplicano, «abbiamo paura»).

Stranamente siamo molto curiosi, o almeno io lo sono sempre, di vedere se ci sarà uno scambio di effusioni su questa cattedra di uno sperduto angolo del Midwest assediato dalla morte.

Manca ancora un lungo paragrafo.

E guardate cosa è successo: improvvisamente Barthelme può finire il racconto come gli pare e piace. Ormai il più è fatto. Se il narratore comincia a fare l’amore con Helen va bene. Se rifiuta, idem. L’aria è carica di significato. Ovunque guardiamo. Sembra che il Narratore stia per rinunciarci – bacia Helen in fronte – ma sentiamo che lui ed Helen potrebbero fare l’amore di lì a poco, magari solo in separata sede, magari nell’appartamentino di lei. Tutto è cambiato tra loro. A un tratto in quell’aula non c’è solo la morte, ma anche la vita, e l’amore.

Il lettore è soddisfatto: sono successe un sacco di cose, in così breve tempo e in maniera così inaspettata. Potrebbe finire con una semplice frase: «Guardai Helen e anche lei mi guardò».

Ma Barthelme, che è un grande, si dilunga abbastanza per prodursi in un ultimo crescendo che, essendo Barthelme un grande, si incarna nella persona (?) di un criceto.

Da dove sbuca il criceto? Come ha fatto a trovare la classe? E perché un criceto e non (se cerchiamo la circolarità) un albero di arance, o almeno un serpente? Come ha fatto a bussare alla porta? Non sa che questa è proprio la classe sbagliata, che presto morirà? Oppure – chi può dirlo? – forse l’amore appena svelato di Helen per il Narratore ha cambiato tutto, e il criceto vivrà e prospererà e diventerà così grasso da straripare dalla gabbia!

È un finale ambiguo, e spiritoso, e in qualche modo perfetto: questo piccolo trepidante roditore, che aspetta educatamente che gli aprano la porta, pronto a morire, o a vivere.

E i lettori, insieme agli alunni, «applaudono come matti».

© George Saunders, 2007 © minimum fax, 2022 Tutti i diritti riservati