Le leggende del castello nero

«Non so se le memorie che io sto per scrivere possano avere interesse per altri che per me – le scrivo ad ogni modo per me. Esse si riferiscono pressoché tutte ad un avvenimento pieno di mistero e di terrore, nel quale non sarà possibile a molti rintracciare il filo di un fatto, o desumere una conseguenza, o trovare una ragione qualunque. Io solo il potrò, io attore e vittima a un tempo. – Incominciato in quell’età in cui la mente è suscettibile delle allucinazioni più strane e più paurose; continuato, interrotto e ripreso dopo un intervallo di quasi venti anni, circondato di tutte le parvenze dei sogni, compiuto – se cosí si può dire d’una cosa che non ebbe principio evidente – in una terra che non era la mia, e alla quale mi avevano attratto delle tradizioni piene di superstizioni e di tenebre; io non posso considerare questo avvenimento imperscrutabile della mia vita che come un enimma insolvibile, come l’ombra di un fatto, come una rivelazione incompleta, ma eloquente d’un’esistenza trascorsa. Erano fatti, od erano visioni? L’uno e l’altro – né l’uno né l’altro forse. Nell’abisso che ha inghiottito il passato non vi sono più fatti od idee, vi è il passato: i grandi caratteri delle cose si sono distrutti come le cose, e le idee si sono modificate con esse – la verità è nell’istante – il passato e l’avvenire sono due tenebre che ci avviluppano da tutte le parti, e in mezzo alle quali noi trasciniamo, appoggiandoci al presente che ci accompagna e che viene con noi, come distaccato dal tempo, il viaggio doloroso della vita.

Ma abbiamo noi avuta una vita antecedente? Abbiamo previssuto in altro tempo, con altro cuore e sotto un altro destino, alla esistenza dell’oggi? Vi fu un’epoca nel tempo, nella quale abbiamo abitato quei luoghi che ora ignoriamo, amato quegli esseri che la morte ha rapito da anni, vissuto fra quelle persone di cui vediamo oggi le opere, o cerchiamo la memoria nelle storie o nell’oscurità delle tradizioni? Mistero! – E nondimeno… sí, io ho sentito spesso qualche cosa che mi parlava d’un’esistenza trascorsa, qualche cosa di oscuro, di confuso, è vero, ma di lontano, di infinitamente lontano. Vi sono delle rimembranze nella mia mente che non possono essere contenute in questo limite angusto della mia vita, per giungere alla cui origine io devo risalire la curva degli anni, risalire molto lontano… due o tre secoli… Anche prima d’oggi mi era avvenuto più volte ne’ miei viaggi di arrestarmi in una campagna e di esclamare: “Ma io ho veduto già questo sito, io sono già stato qui altre volte!… questi campi, questa valle, questo orizzonte io li conosco!”. E chi non ha esclamato talora, parendogli di ravvisare in qualche persona delle sembianze già note: “Quell’uomo l’ho già veduto: dove? quando? chi è egli? non lo so, ma per fermo noi ci siamo veduti altre volte, noi ci conosciamo!”. Nella mia infanzia vedeva spesso un vecchio che certo aveva conosciuto fanciullo, da cui certo era stato conosciuto già vecchio: non ci parlavamo, ma ci guardavamo come persone che sanno di conoscersi da tempo. – Lungo una via di Poole, rasente la spiaggia della Manica, ho trovato un sasso sul quale mi rammento benissimo di essermi seduto, saranno circa settant’anni, e ricordo che era un giorno triste e piovoso, e vi aspettava una persona di cui ho dimenticato il nome e le sembianze, ma che mi era cara. – In una galleria di quadri a Gratz ho veduto un ritratto di donna che ho amato, e la conobbi subito benché ella fosse allora più giovine, e il ritratto fosse stato fatto forse vent’anni dopo la nostra separazione. La tela portava la data del 1647: press’a poco a quell’epoca, risale la maggior parte di queste mie memorie.

Vi fu un tempo della mia fanciullezza durante il quale non poteva ascoltare la cadenza di certe canzoni che cantano da noi le donne di campagna nelle fattorie, senza sentirmi trasportare ad un tratto in un’epoca cosí remota della mia vita, che non avrei potuto risalirvi anche moltiplicando un gran numero di volte gli anni già vissuti nell’esistenza presente. Bastava che io ascoltassi quella nota per cadere sull’istante in uno stato come di paralisi, come di letargia morale che mi rendeva estraneo a tutto ciò che mi circondava, qualunque fosse lo stato d’animo in cui essa mi avesse sorpreso. Dopo i venti anni non ho più riprovato quel fenomeno. Non aveva io più ascoltata quella nota? o la mia anima, già abbastanza immedesimata colla vita presente, si era resa insensibile a quel richiamo?

O che la mia natura è inferma, o che io concepisco in modo diverso dagli altri uomini, o che gli altri uomini subiscono, senza avvertirle, le medesime sensazioni. Io sento, e non saprei esprimere in qual guisa, che la mia vita – o ciò che noi chiamiamo propriamente con questo nome – non è incominciata col giorno della mia nascita, non può finire con quello della mia morte: lo sento colla stessa energia, colla stessa pienezza di sensazione con cui sento la vita dell’istante benché ciò avvenga in modo più oscuro, più strano, più inesplicabile. E d’altra parte come sentiamo noi di vivere nell’istante? Si dice, io vivo. Non basta: nel sonno non si ha coscienza dell’esistere – e nondimeno si vive. Questa coscienza dell’esistere può non essere circoscritta esclusivamente negli stretti limiti di ciò che chiamiamo la vita. Vi possono essere in noi due vite – è sotto forme diverse la credenza di tutti i popoli e di tutte le epoche – l’una essenziale, continuata, imperitura forse; l’altra a periodi, a sbalzi più o meno brevi, più o meno ripetuti: l’una è l’essenza l’altra è la rivelazione, è la forma. Che cosa muore nel mondo? La vita muore, ma lo spirito, il segreto, la forza della vita non muore: tutto vive nel mondo.

Ho detto il sonno. E che cosa è il sonno? Siamo noi ben certi che la vita del sonno non sia una vita a parte, un’esistenza distaccata dall’esistenza della veglia? Che cosa avviene di noi in quello stato? chi lo sa dire? Gli avvenimenti a cui assistiamo o prendiamo parte nel sogno non sarebbero essi reali? Ciò che noi chiamiamo con questo nome non potrebbe essere che una memoria confusa di quegli avvenimenti?… Pensiero spaventoso e terribile! Noi forse, in un ordine diverso di cose, partecipiamo a fatti, ad affetti, ad idee di cui non possiamo conservare la coscienza nella veglia; viviamo in altro mondo e tra altri esseri che ogni giorno abbandoniamo, che rivediamo ogni giorno. Ogni sera si muore di una vita, ogni notte si rinasce d’un’altra. Ma ciò che avviene di queste esistenze parziali, avviene forse anche di quell’esistenza intera e più definita che le comprende. Gli uomini hanno sempre rivolto lo sguardo all’avvenire, mai al passato; al fine, mai al principio; all’effetto, mai alla causa; e non di meno quella porzione della vita a cui il tempo può nulla togliere o aggiungere, quella su cui la nostra mente avrebbe maggiori diritti a posarsi, e dalla cui investigazione potrebbe attingere le più grandi compiacenze, e gli ammaestramenti più utili, è quella che è trascorsa in un passato più o meno remoto. Perocché noi abbiamo vissuto, noi viviamo, vivremo. Vi sono delle lacune tra queste esistenze, ma saranno riempiute. Verrà un’epoca in cui tutto il mistero ci sarà rivelato; in cui si spiegherà tutto intero ai nostri occhi lo spettacolo di una vita, le cui fila incominciano nell’eternità e si perdono nell’eternità; nella quale noi leggeremo, come sopra un libro divino, le opere, i pensieri, le idee concepite o compiute in un’esistenza trascorsa, o in una serie di esistenze parziali che abbiamo dimenticate. – Se gli altri uomini serbino o no questa fede, non so; ma ciò non potrebbe né fortificare, né abbattere il mio convincimento. Ad ogni modo, ecco il mio racconto.

Nel 1830 io aveva quindici anni, e conviveva colla famiglia in una grossa borgata del Tirolo, di cui alcuni riguardi personali mi costringono a sopprimere il nome. Non erano passate più di tre generazioni dacché i miei antenati erano venuti ad allogarsi in quel villaggio: essi vi erano bensí venuti dalla Svizzera, ma la linea retta della famiglia era oriunda della Germania: le memorie che si conservavano della sua origine erano sí inesatte e sí oscure, che non mi fu mai dato di poterne dedurre delle cognizioni ben definite: ad ogni modo, mi preme soltanto di accertare questo fatto, ed è che il ceppo della mia casa era originario della Germania.

Eravamo in cinque: mio padre e mia madre, nati in quel villaggio, vi avevano ricevuto quell’educazione limitata e modesta che è propria della bassa borghesia. Vi erano bensí delle tradizioni aristocratiche nella mia famiglia, delle tradizioni che ne facevano risalire l’origine al vecchio feudalismo sassone; ma la fortuna della nostra casa si era talmente ristretta che aveva fatto tacere in noi ogni istinto di ambizione e di orgoglio. Non vi era differenza di sorta tra le abitudini della mia famiglia e quelle delle famiglie più modeste del popolo; i miei genitori erano nati e cresciuti tra di esse, la loro vita era tutta una pagina bianca; né io aveva potuto attingere dalla loro convivenza, né trarre dal loro metodo di educazione alcuna di quelle idee, di quelle memorie di fanciullezza che predispongono alla superstizione e al terrore.

L’unico personaggio la cui vita racchiudeva qualche cosa di misterioso e d’imperscrutabile, e che era venuto ad aggiungersi, per cosí dire, alla mia famiglia, era un vecchio zio legato a noi, dicevasi, da una comunanza d’interessi, di cui però non ho potuto decifrarmi in alcun modo le ragioni, dopo che, e per la morie di lui e per quella di mio padre, io venni in possesso della fortuna della mia casa.

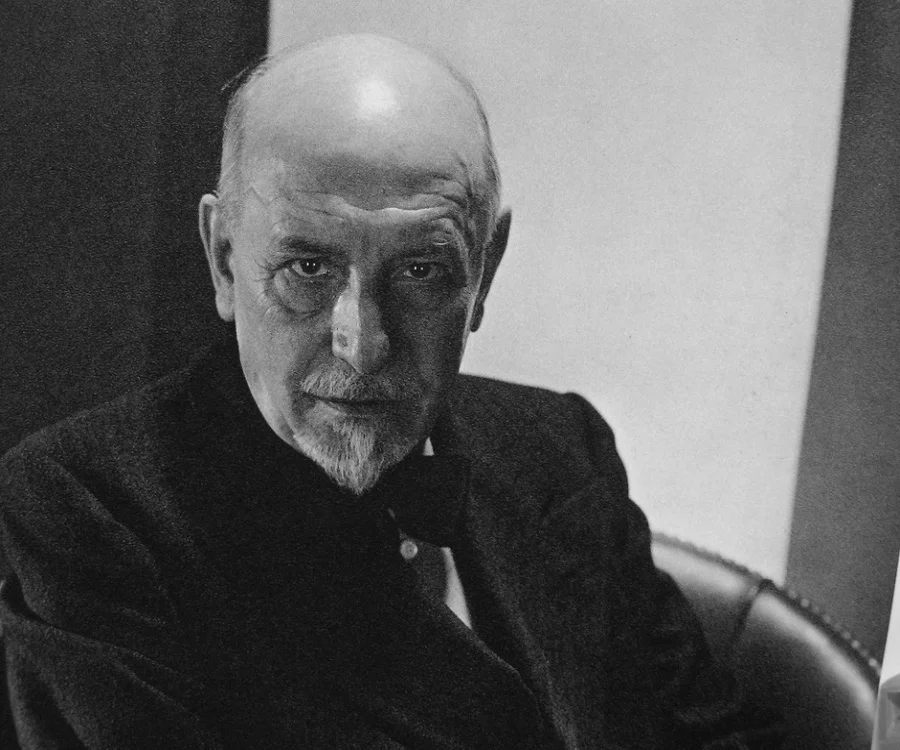

Egli toccava allora – e parlo di quell’età a cui risalgono queste mie memorie – i novant’anni. Era una figura alta e imponente, benché leggermente curvata; aveva tratti di volto maestosi, marcati, direi quasi plastici; l’andamento fiero quantunque vacillante per vecchiaia, l’occhio irrequieto e scrutatore, doppiamente vivo su quel viso, di cui gli anni avevano paralizzata la mobilità e l’espressione. Giovine ancora, aveva abbracciato la carriera del sacerdozio, spintovi dalle pressioni insistenti della famiglia; poi aveva buttata la tonaca e s’era dato al militare; la Rivoluzione francese lo aveva trovato nelle sue file; egli aveva passato quarantadue anni lontano dalla sua patria, e quando vi ritornò – poiché non aveva rotti i voti contratti colla Chiesa – riprese l’abito di prete che portò senza macchie e senza affettazione di pietà fino alla morte. Lo si sapeva dotato d’indole pronta benché abitualmente pacata, di volontà indomabile, di mente vasta e erudita, quantunque s’adoprasse a non parerlo. Capace di grandi passioni e di grandi ardimenti, lo si teneva in concetto di uomo non comune, di carattere grande e straordinario. Ciò che contribuiva per altro a circondarlo di questo prestigio, era il mistero che nascondeva il suo passato, erano alcune dicerie che si riferivano a mille strani avvenimenti cui volevasi che egli avesse preso parte – certo egli aveva reso dei grandi servigii alla rivoluzione; quali e con quale influenza non lo si seppe mai: egli morí a novantasei anni portando seco nella sua tomba il segreto della sua vita.

Tutti conoscono le abitudini della vita di villaggio; non mi tratterrò a discorrere di quelle speciali della mia famiglia. Noi ci radunavamo tutte le sere d’inverno in una vasta sala a pian terreno, e ci sedevamo in circolo intorno ad uno di quegli ampii camini a cappa sí antichi e sí comodi, che il gusto moderno ha abolito, sostituendovi le piccole stufe a carbone. Mio zio che abitava un appartamento separato nella stessa casa, veniva qualche volta a prender parte alle nostre riunioni e ci raccontava alcune avventure de’ suoi viaggi e di alcune scene della rivoluzione che ci riempivano di terrore e di meraviglia. Taceva però sempre di sé; e richiesto della parte che vi aveva preso, distoglieva la narrazione da quel soggetto.

Una sera – lo ricordo come fosse ieri – eravamo riuniti, secondo il solito, in quella sala; era d’inverno, ma non vi era neve; il suolo gelato e imbiancato di brina rifletteva i raggi della luna in guisa da produrre una luce bianca e viva come quella di un’aurora. Tutto era silenzio, e non si udiva che il martellare alternato di qualche goccia che stillava dai ghiacciuoli delle gronde. Ad un tratto un rumore sordo e improvviso di un oggetto gettato nel cortile dal muracciuolo di cinta, viene ad interrompere la nostra conversazione; mio padre si alza, esce e si precipita fuori della porta che mette sulla via, ma non ode rumore alcuno di passi, né vede, per tutto quel tratto di strada che si distende d’innanzi a lui, alcuna persona che si allontani. Allora raccoglie dal suolo un piccolo involto che vi era stato gettato, e rientra con esso nella sala. Ci raccogliamo tutti dintorno a lui per esaminarlo. Era, meglio che un involto, un grosso plico quadrato in vecchia carta grigiastra macchiata di ruggine, e cucita lungo gli orli con filo bianco e a punti esatti e regolari che accusavano l’ufficio di una mano di donna. La carta, tagliata qua e là dal filo, e arrossata e consumata sugli orli, indicava che quel piego era stato fatto da lungo tempo.

Mio zio lo ricevette dalle mani di mio padre, e lo vidi tremare ed impallidire nell’osservarlo. Tagliatane la carta, ne trasse due vecchi volumi impolverati; e non v’ebbe gettato su gli occhi, che il suo volto si coperse di un pallore cadaverico, e disse, dissimulando un senso di dolore e di meraviglia più vivo: “È strano!”. E dopo un breve istante in cui nessuno di noi aveva osato parlare riprese: “È un manoscritto, sono due volumi di memorie che risalgono alle prime origini della nostra famiglia, e contengono alcune gloriose tradizioni della nostra casa. Io ho dato questi due volumi ad un giovine che, quantunque non appartenesse direttamente alla nostra famiglia, vi era congiunto per certi legami che non posso ora qui rivelare. Furono il pegno d’una promessa, cui non io, ma il tempo mi ha impedito di mantenere: sí, il tempo…” aggiunse tra di sé a bassa voce. “Io lo aveva conosciuto all’Università di ***, allorché vi studiava teologia: egli fu ghigliottinato sulla piazza della Greve, e la sua famiglia fu distrutta dalla rivoluzione, saranno ora quarant’anni… non uno gli sopravisse… È strano!…”.

E dopo un breve intervallo, osservando che verso la cucitura dei fogli si era accumulala una polvere rossastra leggerissima, ci disse, come si fosse risovvenuto di un pericolo: “Lavatevi le mani”.

“Perché?”.

“Nulla…”.

Ubbidimmo. Si passò tutta quella sera in silenzio: mio zio era in preda a tristi pensieri, e si vedeva che egli si sforzava di evocare o di scacciare delle memorie assai dolorose. Si ritirò assai presto, si rinchiuse nel suo appartamento, e vi stette due giorni senza lasciarsi vedere.

In quella sera io mi coricai in preda a pensieri strani e paurosi di cui non sapeva darmi ragione. Era preoccupato dall’idea di quell’avvenimento più che non avrei dovuto, più che un fanciullo della mia età non avrebbe potuto esserlo. Indarno io tenterei ora di rendere qui colla parola i sentimenti inesplicabili e singolari che si agitavano dentro di me in quell’istante. Parevami che tra quei volumi e mio zio, e me stesso, corressero dei rapporti che non aveva avvertito fino allora, delle relazioni misteriose e lontane, di cui non giungeva a decifrarmi in alcun modo la natura, né a comprendere il fine. Erano, o mi parevano rimembranze. Ma di che cosa? Non lo sapeva. Di che tempo? Remote. Nella mia giovine intelligenza tutto si era alterato e confuso.

Mi addormentai sotto l’impressione di quelle idee, e feci questo sogno.

Aveva venticinque anni: nella mia mente si erano come agglomerate tutte quelle idee, tutte quelle esperienze, tutti quegli ammaestramenti che il tempo mi avrebbe fatto subire durante gli anni che segnavano quella differenza tra l’età sognata e l’età reale; ma io rimaneva nondimeno estraneo a questo maggiore perfezionamento, benché il comprendessi. Sentiva in me tutto lo sviluppo intellettuale di quell’età, ma ne giudicava col senno e cogli apprezzamenti propri de’ miei quindici anni. Vi erano due individui in me, all’uno apparteneva l’azione, all’altro la coscienza e l’apprezzamento dell’azione. Era una di quelle contraddizioni, di quelle bizzarie, di quelle simultaneità di effetti che non sono proprie che dei sogni.

Mi trovava in una gran valle fiancheggiata da due alte montagne: la vegetazione, la coltivazione, la forma e la disposizione delle capanne, e un non so che di diverso, di antico nella luce, nell’atmosfera, in tutto ciò che mi circondava, mi dicevano ch’io mi trovava colà in un’epoca assai remota dalla mia esistenza attuale – due o tre secoli almeno. Ma come era ciò avvenuto? come mi trovava in quelle campagne? Non lo sapeva. Ciò era bensí naturale nel sogno: vi erano degli avvenimenti che giustificavano il mio ristarmi in quel luogo, ma non sapeva quali fossero; non aveva coscienza del loro valore, della loro entità, non l’aveva che della loro esistenza. Era solo e triste. Camminava per uno scopo determinato, prefisso, per un fine che mi attraeva in quel luogo, ma che ignorava. All’estremità della valle s’innalzava una rupe tagliata a picco, alta, perpendicolare, profonda, solcata da screpolature dove non germogliava una liana; e sulla sua sommità vi era un castello che dominava tutta la valle, e quel castello era nero. Le sue torri munite di balestriere erano gremite di soldati, le porte dei ponti calate, le altane stipate d’uomini e di arnesi da difesa; negli appartamenti del castello era rinchiusa una donna di prodigiosa bellezza, che nella consapevolezza del sogno io sapeva essere la dama del castello nero, e quella donna era legata a me da un affetto antico, e io doveva difenderla, sottrarla da quel castello. Ma giù nella valle a’ piedi della rupe ove io mi era arrestato, un oggetto colpiva dolorosamente la mia attenzione: sui gradini di un monumento mortuario sedeva un uomo che ne era uscito allora; egli era morto e tuttavia viveva; presentava un assieme di cose impossibile a dirsi, l’accoppiamento della morte e della vita, la rigidità, il nulla dell’una temperata dalla sensitività, dall’essenza dell’altra: le sue pupille che io sapeva essere state abbaccinate con un chiodo rovente, erano ancora attraversate da due piccoli fori quadrati che davano al suo sguardo qualche cosa di terribile e di compassionevole a un tempo. A quel fatto si legavano delle memorie di sangue, delle memorie di un delitto a cui io aveva preso parte. Fra me e lui e la dama del castello correvano dei rapporti inesplicabili. Egli mi guardava colle sue pupille forate; e col gesto, e con una specie di volontà che egli non manifestava, ma che io, non so come, leggeva in lui, m’incitava a liberare la dama.

Una via scavata lateralmente nella rupe conduceva al castello. Una immensa quantità di proiettili lanciatimi dai mangani delle torri m’impedivano di giungervi. Ma, strana cosa! tutti quei proiettili enormi mi colpivano, ma non mi uccidevano – nondimeno mi arrestavano. Attraverso le mura del castello, io vedeva la dama correre sola per gli appartamenti coi capelli neri disciolti, col volto e coll’abito bianchi come la neve, protendendomi le braccia con espressione di desiderio e di pietà infinita; e io la seguiva collo sguardo attraverso tutte quelle sale che io conosceva, nelle quali aveva vissuto un tempo con lei. Quella vista mi animava a correre in suo soccorso, ma non lo poteva; i proiettili lanciatimi dalle torri me lo impedivano: a ogni svolto del sentiero la grandine diventava più fitta e più atroce; e quegli svolti erano molti – dopo questo un altro, dopo quello ancora un altro… io saliva e saliva… la dama mi chiamava dal castello, si affacciava dalle ampie finestre coi capelli che le piovevano giù dal seno, mi accennava colla mano di affrettarmi, mi diceva parole piene di dolcezza e di amore, né io poteva giungere fino a lei – era un’impotenza straziante. Quanto durasse quella terribile lotta non so; tutta la durata del sogno, tutto lo spazio della notte… Finalmente, e non sapeva in che modo, era arrivato alle porte del castello; esse erano rimaste indifese, i soldati erano spariti: le imposte serrate si spalancarono da sé cigolando sui cardini irruginiti, e nello sfondo nero dell’atrio vidi la dama col suo lungo strascico bianco, e colle braccia aperte, correre verso di me, attraversando con una rapidità sorprendente, e rasentando appena lo spazzo, la distanza che ci separava. Essa si gettò tra le mie braccia coll’abbandono di una cosa morta, colla leggerezza, coll’adesione di un oggetto aereo, flessibile, soprannaturale. La sua bellezza non era della terra; la sua voce era dolce, ma debole come l’eco di una nota; la sua pupilla nera e velata come per pianto recente, attraversava le più ascose profondità della mia anima senza ferirla, investendola anzi della sua luce come per effetto di un raggio. Noi passammo alcuni istanti cosí abbracciati: una voluttà mai sentita da me né prima, né dopo quell’ora, mi ricercava tutte le fibre. Per un momento io subii tutta l’ebbrezza di quell’amplesso senza avvertirla: ma non m’era posato su questo pensiero, non era appena discesa in me la coscienza di quella voluttà, che sentii compiersi in lei un’orribile trasformazione. Le sue forme piene e delicate che sentiva fremere sotto la mia mano, si appianarono, rientrarono in sé, sparirono; e sotto le mie dita incespicate tra le pieghe che si erano formate a un tratto nel suo abito, sentii sporgere qua e là l’ossatura di uno scheletro… Alzai gli occhi rabbrividendo e vidi il suo volto impallidire, affilarsi, scarnarsi, curvarsi sopra la mia bocca; e colla bocca priva di labbra imprimervi un bacio disperato, secco, lungo, terribile… Allora un fremito, un brivido di morte scorse per tutte le mie fibre; tentai svincolarmi dalle sue braccia, respingerla… e nella violenza dell’atto il mio sonno si ruppe – mi svegliai urlando e piangendo.

Tornai a’ miei quindici anni, alle mie idee, a’ miei apprezzamenti, alle mie puerilità di fanciullo. Tutto quel sogno mi pareva assai più strano, assai più incomprensibile che spaventoso. Quali erano i sentimenti che si erano impossessati di me in quello stato? Io non aveva ancora conosciuta la voluttà di un bacio, non aveva pensato ancora all’amore, non poteva darmi ragione delle sensazioni provate in quella notte. Ciò non ostante era triste, era posseduto da un pensiero irremovibile; mi pareva che quel sogno non fosse altrimenti un sogno, ma una memoria, un’idea confusa di cose, la rimembranza di un fatto molto remoto dalla mia vita attuale.

Nella notte seguente ebbi un altro sogno.

Mi trovava ancora in quel luogo, ma tutto era cambiato; il cielo, gli alberi, le vie non erano più quelli; i fianchi della rupe erano intersecati da sentieri coperti di madreselve; del castello non rimanevano che poche rovine, e nei cortili deserti e negli interstizii delle stanze terrene crescevano le cicute e le ortiche. Passando vicino al monumento che sorgeva prima nella valle e di cui pure non restavano che alcune pietre, l’uomo abbacinato che stava ancora seduto sopra un gradino rimasto intatto, mi disse porgendomi un fazzoletto bruttato di sangue: “Recatelo alla signora del castello”. Mi trovai assiso sulle rovine: la signora del castello era seduta al mio fianco – eravamo soli – non si udiva una voce, un’eco, uno stormire di fronde nella campagna – essa, afferrandomi le mani, mi diceva: “Sono venuta tanto da lontano per rivederti, senti il mio cuore come batte… senti come batte forte il mio cuore!… tocca la mia fronte e il mio seno: oh! sono assai stanca, ho corso tanto; sono spossata dalla lunga aspettazione… erano quasi trecento anni che non ti vedeva”.

“Trecento anni!”.

“Non ti ricordi? Noi eravamo assieme in questo castello: ma sono memorie terribili! non le evochiamo”.

“Sarebbe impossibile; io le ho dimenticate”.

“Le ricorderai dopo la tua morte”.

“Quando?”.

“Assai presto”.

“Quando?”

“Fra venti anni, al venti di gennaio: i nostri destini, come le nostre vite, non potranno ricongiungersi prima di quel giorno”.

“Ma allora?”.

“Allora saremo felici, realizzeremo i nostri voti”.

“Quali?”.

“Li ricorderai a suo tempo… ricorderai tutto. La tua espiazione sta per finire, tu hai attraversate undici vite prima di giungere a questa, che è l’ultima. Io ne ho attraversate sette soltanto, e sono già quarant’anni che ho compiuto il mio pellegrinaggio nel mondo: tu lo compirai con questa fra venti anni. Ma non posso rimanere più a lungo con te, è necessario che ci separiamo”.

“Spiegami prima questo enimma”.

“È impossibile… Può avvenire però che tu lo abbia a comprendere. Ho rinfacciato ieri a lui la sua promessa; te ne ho restituito il mezzo, quei due volumi, quelle memorie scritte da te, quelle pagine sí colme di affetto… le avrai, se quell’uomo che ci fu allora sí fatale non t’impedirà di averle”.

“Chi?”.

“Tuo zio… egli… l’uomo della valle”.

“Egli? mio zio!”.

“Sí, e lo hai tu veduto?”.

“Lo vidi, e ti manda per me questo fazzoletto insanguinato”.

“È il tuo sangue, Arturo,” diss’ella con trasporto, “sia lodato il cielo! egli ha mantenuto la sua promessa”.

Dicendo queste parole la signora del castello sparve – io mi svegliai atterrito.

Mio zio stette rinchiuso per due giorni nel suo appartamento: appena ne fu uscito mi precipitai nelle sue stanze per impadronirmi di quei volumi, ma non vi trovai che un mucchio di cenere; egli li aveva dati alle fiamme. Quale non fu però il mio terrore quando nel rimescolare quelle ceneri vi rinvenni alcuni frammenti che parevano scritti di mio pugno; e da alcune parole sconnesse che erano rimaste intelligibili, potrei ricostruire con uno sforzo potente di memoria degli interi periodi che si riferivano agli avvenimenti accennati oscuramente in quei sogni! Io non poteva più dubitare della verità di quelle rivelazioni; e benché non giungessi mai ad evocare tutte le mie rimembranze per modo da dissipare le tenebre che si distendevano su quei fatti, non era più possibile che io potessi metterne in dubbio l’esistenza. Il castello nero era spesso nominato in quei frammenti, e quella passione d’amore che pareva legarmi alla signora del castello, e quel sospetto di delitto che pesava sull’uomo della valle vi erano in parte accennati. Oltre a ciò, per una combinazione singolare altrettanto che spaventevole, la notte in cui aveva fatto quel sogno era appunto la notte del venti gennaio: mancavano adunque venti anni esatti alla mia morte.

Dopo quel giorno io non aveva dimenticato mai quel presagio, ma quantunque non ponessi in dubbio che vi fosse un fondo di verità in tutto quell’assieme di fatti, era riuscito a persuadermi che la mia gioventù, la mia sensibilità, la mia immaginazione, avevano contribuito in gran parte a circondarli del loro prestigio. Mio zio, morto sei anni dopo, mentre io era assente dalla famiglia, non aveva fatto alcuna rivelazione che si riferisse a quegli avvenimenti; io non aveva più avuto alcun sogno che potesse considerarsi come uno schiarimento od una continuazione di quelli; e degli affetti nuovi, e delle cure nuove, e delle nuove passioni erano venute a distogliermi da quel pensiero, a crearmi un nuovo stato di cose, un nuovo ordine di idee, ad allontanarmi da quella preoccupazione triste e affannosa.

Non fu che diciannove anni dopo che io dovetti persuadermi per una testimonianza irrefragabile, che tutto ciò che io aveva sognato e veduto era vero, e che il presagio della mia morte doveva conseguentemente avverarsi.

Nell’anno 1849, viaggiando al nord della Francia, aveva disceso il Reno fin presso al confluente della piccola Mosa, e m’era trattenuto a cacciare in quelle campagne. Errando solo un giorno lungo le falde di una piccola catena di monti, mi era trovato ad un tratto in una valle nella quale mi pareva esser stato altre volte, e non aveva fatto questo pensiero che una memoria terribile venne a gettare una luce fosca e spaventosa nella mia mente, e conobbi che quella era la valle del castello, il teatro de’ miei sogni e della mia esistenza trascorsa. Benché tutto fosse mutato, benché i campi, prima deserti, biondeggiassero adesso di messi, e non rimanessero del castello che alcuni ruderi sepolti a metà dalle ellere, ravvisai tosto quel luogo, e mille e mille rimembranze, mai più evocate, si affollarono in quell’istante nella mia anima conturbata.

Chiesi ad un pastore che cosa fossero quelle rovine, e mi rispose: “Sono le rovine del castello nero; non conoscete la leggenda del castello nero? Veramente ve ne sono di molte e non si narrano da tutti allo stesso modo; ma se desiderate di saperla come la so io… se…”.

“Dite, dite” io interruppi, sedendomi sull’erba al suo fianco. E intesi da lui un racconto terribile, un racconto che io non rivelerò mai, benché altri il possa allo stesso modo sapere, e sul quale ho potuto ricostruire tutto l’edificio di quella mia esistenza trascorsa.

Quando egli ebbe finito, io mi trascinai a stento fino ad un piccolo villaggio vicino, d’onde fui trasportato, già infermo a Wiesbaden, e vi tenni il letto tre mesi.

Oggi, prima di partire, mi sono recato a rivedere le rovine del castello – è il primo giorno di settembre, mancano sei mesi all’epoca della mia morte – sei mesi, meno dieci giorni – giacché non dubito che morrò in quel giorno prefisso. Ho concepito lo strano desiderio che rimanga alcuna memoria di me. Assiso sopra una pietra del castello ho tentato di richiamarmi tutte le circostanze lontane di questo avvenimento, e vi scrissi queste pagine sotto l’impressione di un immenso terrore».

*******

L’autore di queste memorie, che fu mio amico e letterato di qualche fama, proseguendo il suo viaggio verso l’interno della Germania, morí il venti gennaio 1850, come gli era stato presagito, assassinato da una banda di zingani nelle gole cosí dette di Giessen presso Freiburgo. Io ho trovate queste pagine tra i suoi molti manoscritti, e le ho pubblicate.

**************

Igino Ugo Tarchetti:

uno «scapigliato» nel transito decadente

di Giovanni Tesio

Igino Ugo Tarchetti (1839-1869) è uno degli esponenti di maggior rilievo della cosiddetta Scapigliatura milanese. Nato a San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, dopo gli studi classici intraprende la carriera militare ma se ne congeda ben presto, trasferendosi a Milano, dove condivide l’esperienza letteraria di quella terza generazione romantica, che con diversa declinazione mira a rinnovare i contenuti convenzionali e le forme usurate della tradizione, anche e polemicamente in contrasto con l’esempio manzoniano: asimmetrie e discontinuità, stridori e maledettismi, iconoclastie e polemismi, effrazioni e satanismi in una fervida e diversa officina ostentatamente sperimentale, in cui entrano vagabondaggi, tormenti, contaminazioni, tematiche derisorie e profananti, mescole linguistiche ad alta e promiscua tensione.

L’opera di Tarchetti è caratterizzata – in poesia e in prosa – da un individualismo esasperato e nello stesso tempo dall’assimilazione di esperienze culturali plurime, non sempre decantate e fuse, ma sempre tuttavia attraversate da una spinta necessitante, da un’autentica vocazione espressiva. Nella più fonda melanconia e nella più forte propensione alla vita solitaria, Tarchetti sviluppa i suoi motivi di origine romantica: la noia della vita di ogni giorno, il gusto dell’orrido, l’ossessione della morte, l’incubo della pazzia.

Nei pur pochi versi del suo unico libro poetico, Disiecta (1879), che già fin dal titolo designa una materia sparsa e frammentaria, trovano collocazione motivi che fanno registrare – tra echi legati a Emilio Praga e ad Arrigo Boito, tra macabro cemeteriale e cantabilità arcadica – l’influenza di Baudelaire, di Heine, di Leopardi.

Ma Tarchetti va rintracciato soprattutto nella narrativa, dove ha dato il suo meglio. Sia tentando il romanzo sociale con Paolina (titolo intero: Paolina. Misteri del Coperto dei Figini, 1865-66), storia dedicata a una operaia, Celestina Dolci, prostituitasi per fame e poi morta in una soffitta. Sia tentando il romanzo antibellicista con Una nobile follia (1867), dove si rivolta contro lo spirito risorgimentale e critica severamente la vita militare e la guerra di Crimea. Due storie di contrasti tra ideale e realtà, che nel romanzo Storia di un ideale (1868) assume le vesti del personaggio di Alfredo, insoddisfatto sognatore di mondi fittizi.

Molto più convincenti e rilievo particolare assumono nell’opera di Tarchetti racconti come Amore nell’arte e Storia di una gamba, ricchi di accadimenti paradossali che si muovono tra corpo e anima, tra caso clinico e psicologia del profondo: la strada lungo la quale vanno collocati i Racconti fantastici (1869), appartenenti a un genere già codificato all’estero (da Hoffmann, Poe, Nerval, Erckmann-Chatrian) ma che Tarchetti acclimata con originalità di accenti e allucinante tensione. Sensazioni, percezioni, intuizioni, mondi segreti e misteriosi, stati grotteschi e morbosi, angosce e incubi, in cui si agitano – letterariamente disposti – i moti di quell’«inconscio» che sta ormai per esplorare scientificamente Freud.

In questa direzione il titolo più accreditato è Fosca, il romanzo pubblicato a puntate sul «Pungolo» nel 1869, e rimasto incompiuto per la morte dell’autore ma completato da Salvatore Farina sulla scorta delle indicazioni e delle intenzioni dello stesso Tarchetti.

Fosca è una storia in parte autobiografica – Tarchetti aveva incontrato a Parma una donna assai simile alla protagonista del romanzo – in cui un giovane ufficiale, Giorgio, che è anche l’io narrante e memoriale del romanzo, vive un amore per due donne opposte: la bella e serena Clara (nome stemma) e l’orribile e malata Fosca (nome ancor più emblematico), «isterismo fatto donna». Ne scaturisce una passione morbosamente esasperata che – lasciato da Clara – spinge Giorgio nelle braccia di Fosca in una sorta di delirante simbiosi e di speculare trasfusione.

Per qualche critico preannuncio di un’apertura naturalistica, per altri, invece, romantica esasperazione aperta alla sensibilità decadentistica, questo romanzo fa di Tarchetti – nell’esemplare escursione della sua costitutiva, caratteriale, contraddittorietà – uno degli scrittori più notevoli e inventivi del nostro secondo ’800.