di Andrea Cafarella

Il coltello per capirlo non bisogna ammirarlo, bisogna usarlo, come per ogni cosa. Lo sapete perché l’uomo è più intelligente dell’animale? Perché ha le mani. Il bue e la gallina non hanno le mani, l’avrete notato, e d’altronde si dice: tenere il coltello per il manico.

Joy Sorman, Come una bestia

C’è questa immagine che mi si è impressa nel cervello: un delfino che lentamente affiora dall’acqua della sua vasca, espira tutta l’aria fuori dallo sfiatatoio e si lascia poi cadere; si abbandona al peso dell’acqua, come uno spicchio di luna che tramonta. Si suicida.

Si tratta di un fatto realmente accaduto e documentato, purtroppo. (Uno di quei casi in cui la realtà sembra più assurda della finzione). L’episodio a cui mi riferisco è la storia di Peter, un delfino coinvolto in un esperimento sulla possibilità di questi mammiferi acquatici di apprendere il linguaggio umano. Peter passava moltissimo tempo con la responsabile dell’esperimento, Margaret Howe, tanto da arrivare a sfogare su di lei le pulsioni sessuali che erano sopraggiunte al compiersi della maturità biologica dell’animale. Scoppiò quindi uno scandalo e, nonostante il supporto del neuroscienziato John Lilly (cui si deve una lunga e interessante ricerca sull’effetto dell’LSD sul cervello dei delfini), sarà proprio il diffondersi di voci e dicerie circa l’ambigua relazione di Peter e Margaret a non permettere la prosecuzione della sperimentazione condotta dalla dottoressa Howe, ufficialmente: per mancanza di fondi. A quel punto Peter, trasferito in vasche piccole e senza luce solare, decide di suicidarsi, smette di respirare.

Questa storia che potrebbe indurre i romantici a concludere rapidamente che il caro Peter si sia suicidato per puro amore (ricordandoci il vecchio modo di dire “è morto di crepacuore”), resta comunque impressionante e ci dà immediatamente la sensazione di poter riconoscere, nell’anti-naturale gesto di questo delfino, un modo di sentire, di emozionarsi, molto simile al nostro.

Per questo ci tocca, la storia di Peter.

In questi ultimi anni il discorso sulla cosiddetta «Questione animale» sta diventando uno dei nodi fondamentali del dibattito politico e filosofico. Fermo restando che si tratta pur sempre di uno degli argomenti che sta alla base di tutta la storia del pensiero e della rappresentazione artistica e simbolica, da prima ancora che la Storia cominciasse a dare un senso cronologico all’esistenza della nostra specie. Dai dipinti rupestri alle battaglie ecologiche dei movimenti per i diritti degli animali nel nuovo millennio ci siamo sempre confrontati con le altre specie per comprendere noi stessi e l’idea stessa di essere consapevoli di esistere.

Questo non è certamente il luogo adatto per discutere in profondità il tema, ma ci serve piuttosto come punto di partenza per introdurre innanzitutto una serie di opere narrative che da questo genere di ragionamenti prendono luogo, e in particolare un libro, molto interessante, che mi ha condotto a questo punto. Parlo di testi importanti e che hanno fatto discutere anche e soprattutto per la loro forma. Tentativi di far parlare l’animale, come l’esordio di Bernardo Zannoni, I miei stupidi intenti (Sellerio, 2021) in cui a parlare è una faina. Oppure – forse ancora più calzante – il profondo legame, tra Nastassja Martin e l’orso che l’ha aggredita, sfigurandola completamente, raccontato in Credere allo spirito selvaggio (Bompiani, 2021). E potremmo continuare con libri clamorosi come Una donna nella notte polare (Keller, 2020) di Christiane Ritter, Orso (La Nuova Frontiera, 2019) di Marian Engel, o Il cottage degli uccelli (nottetempo, 2022) di Eva Mejier (di cui era già stato pubblicato il saggio Linguaggi animali e della quale seguirà per lo stesso editore la pubblicazione degli altri suoi romanzi).

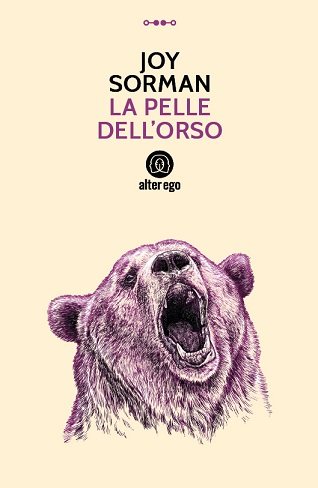

L’elenco di questi libri, che mettono al centro della narrazione l’animale, potrebbe continuare e continuare ancora, potremmo passare in rassegna i saggi e le collane dedicate all’argomento apparse negli ultimi anni, e poi andare indietro nel tempo fino alle Metamorfosi di Ovidio e ancora e ancora fino ai dipinti rupestri. Desidero tuttavia, per forza di cose, focalizzare l’attenzione su di una novella, appena pubblicata da Alter Ego con il titolo La pelle dell’orso, dell’autrice francese Joy Sorman, già vincitrice di molti premi e conosciuta in Francia soprattutto per il suo primo libro, ancora inedito in lingua italiana, Boys boys boys. Viene tradotta per la prima volta in Italia da un editore emblematico per ciò che concerne il discorso sull’ecologia e sulla questione animale: nottetempo, che pubblica il suo Come una bestia nel 2014, in un momento in cui forse il tema non ha consentito all’autrice di ricevere l’attenzione che meriterebbe. Non tanto per l’imprescindibile questione che mette in luce e problematizza (così come aveva già fatto con Boys boys boys, diventato un classico del femminismo europeo – ripercorrendo così anche la parabola tematica della più celebre Donna Haraway), quanto per il linguaggio vertiginoso e sregolato, la voce potente e precisa, magica (che si sprigiona nelle splendide traduzioni di Cinzia Poli – per Come una bestia – e Valentina Maini – per La pelle dell’orso).

Nella prefazione di Credere allo spirito selvaggio, a cura di Antonio Franchini, si prova a dare al lettore il contesto etnologico nel quale l’autrice si muove per raccontare la sua storia. Franchini passa in rassegna rapidamente gli studi preziosissimi di Éveline Lot-Falck e quelli di Matteo Piludu che hanno raccolto nel tempo i miti e i rituali legati all’orso e non solo. Tutti riferimenti che potrebbero essere legati anche a La pelle dell’orso di Joy Sorman. Termina però la prefazione, Franchini, scrivendo che il testo «non avrebbe bisogno di presentazioni se non sottintendesse una quantità immensa di riti, credenze, culture, leggende, storie, concrezioni culturali di tutti i generi che sono andate sedimentando nell’inconscio dell’umanità da quando i nostri antenati contendevano gli spazi vitali all’Ursus Spelaeus, l’orso delle caverne». Ed è senz’altro vero che tutti questi libri contengono una gran quantità di materiali, provenienti dalle fonti più disparate, che però non c’è necessità, a mio modesto parere, di dover esplicitare ma semmai indicare, come fa con sapienza Franchini nella suddetta prefazione. Il culto dell’orso è antico come il linguaggio stesso e forse persino anteriore. Il culto dell’orso, potremmo dire, è il culto dell’altro, dell’alterità che ci nobilita, del Grande Altro.

In un memorabile pamphlet, La Donna che Divenne l’Orso, pubblicato dalle Edizioni Volatili in una pregiata edizione numerata, Francesca Matteoni, poetessa, scrittrice e studiosa di folklore, ci introduce al mito e alle storie che raccontano l’unione tra la donna e l’animale, in questo caso l’orso. Una storia di sacrificio e sofferenza, di sciamani e rapimenti, dove magicamente l’uomo si fa orso e viceversa, la donna diviene orso a sua volta. La fiaba «The Girl Who Married the Bear», che è al centro de meraviglioso libello di Matteoni, è di sicuro anche il riferimento iniziale da cui parte Joy Sorman per compiere la sua opera metamorfica e distorsiva.

La racconto brevemente – si tratta delle primissime pagine del libro, le uniche in terza persona e con un tono palesemente fiabesco: si narra del conflittuale rapporto degli orsi e degli abitanti di un villaggio, basato su un patto di non belligeranza che però non può essere mantenuto fino in fondo. Esattamente come per la fiaba de «La ragazza che sposò l’orso», dove, ci dice Matteoni, si «narra della relazione fra la tribù e l’orso grigio, il grizzly, stabilita da un’antenata che visse sia come umana che come orsa».

Ne La pelle dell’orso questa storia viene completamente trasfigurata e quasi realizzata, nel senso che l’autrice prova in qualche modo a immaginarsi le conseguenze reali di ciò che sarebbe potuto avvenire nella fiaba.

Omicidi fraudolenti, rapimenti e stupri di una violenza inaudita portano gli orsi e gli umani a stabilire una pace duratura, basata sull’ignorarsi vicendevolmente, finché «malgrado queste precauzioni, un orso e una donna si incontrarono, e la cosa degenerò». Come nella fiaba, l’orso rapisce la donna e la rinchiude nella sua caverna. «Ancora una volta, gli uomini furono costretti ad abbattere un orso, il più nobile e il più coraggioso degli animali, innescando di nuovo una guerra che nessuno tuttavia desiderava – poiché è sempre con la morte dell’anima che ci si inimica il re delle montagne». E qui Sorman fa un’altra acrobazia concettuale e immaginifica: il figlio dell’unione tra l’orso e la donna (non la donna stessa, come negli altri casi), è un essere ibrido, uomo e bestia.

In più, è un essere maledetto che non troverà mai pace.

Un po’ come il delfino Peter, senza speranza.

Senza alcuna ragione per vivere.

Perché guardiamo l’orso?

In sostanza: dal momento in cui la donna torna al villaggio con suo figlio, frutto dell’unione con l’orso, la maledizione del re delle montagne si abbatte su di loro. Joy Sorman cambia repentinamente punto di vista: è questo cucciolo, ibrido uomo-orso, a parlare e a raccontarci la sua tristissima esistenza. Venduto e rivenduto, l’orso passa di mano in mano conoscendo tutti i gradini della sofferenza e della resa incondizionata. E in questa odissea di scellerati dolori l’orso s’interroga sulla sua esistenza, cerca di comprendere il perché di questo destino infausto, supera l’odio e cerca di sopravvivere in un mondo che lo vuole in catene. Fino a pensare, in certi momenti, di essere persino una divinità.

Scopro il potere delle bestie sugli spiriti umani, un potete molto più forte di quello, pietoso, che esercitavo io con l’ammaestratore, il potere di riaccendere la follia, di indurre in trance, una devozione assoluta, un amore famelico, una speranza insensata – cosa si aspettano da noi? Pensano che siamo i loro salvatori? Credevo di essere un re deposto, sono forse un dio, caduto – certo –, sottomesso, addomesticato, ma pur sempre un dio.

In questo libro, in maniera stupefacente e assolutamente naturale, emergono le riflessioni di John Berger nel suo famoso libricino Perché guardiamo gli animali? (il Saggiatore), dove l’esperienza degli animali allo zoo fa da perno centrale per la speculazione filosofica che ne consegue. A un certo punto si fa spazio una situazione che rimanda inevitabilmente a un libro memorabile come Bestie da soma (Edizioni degli animali) di Susane Taylor, nel quale la disabilità viene paragonata all’animalità in modo sorprendente e rivelatorio, poiché l’orso di Joy Sorman troverà un momento di “pace” proprio a contatto con i freaks e soprattutto con le donne che lo attorniano in quel frangente speciale, nel quale la speranza sembra riaccendersi. «Solo le donne potrebbero perorare la mia causa, parlare agli uomini, ma è la loro pelle che devono salvare prima di quella dell’orso». Sorman – tramite la voce dell’orso – qui sembra quasi indicare, intrinsecamente, una prospettiva che ricorda quello che oggi chiamiamo ecofemminismo, e che è forse una delle declinazioni più interessanti del femminismo e dell’ecologia, insieme; l’idea che selvaggio e femminile possano avvicinarsi e creare una chiave concettuale di lettura del reale e del presente, e che, usandola come un grimaldello magico, possa dischiudere nuove possibilità per il futuro e per il pensiero ecosistemico che bisognerebbe senza dubbio sviluppare al giorno d’oggi, per le evidenti urgenze che stiamo attraversando e che ci chiamano all’azione, o quantomeno alla reazione.

Ecco la loro ossessione, il loro incubo e il loro crimine: che se un animale scompare è l’intera foresta a morire, che se l’orso scompare sono migliaia di microscopiche bestie ospitate nelle foglie e nell’humus a morire. Eppure le bestie non sono fatte per invecchiare né per sopravvivere, sopravvivere è faccenda degli uomini, il destino che si sono inventati. Ecco la disgrazia della bestia che invecchia e si sfalda, congiungersi con gli uomini, comprendere con loro che il tempo è un presente che non finisce, appesantito dalla prospettiva lontana della morte.

Il paradosso di tutto questo ragionamento è che – e torniamo alla storia di Peter il delfino – l’esistenza penosa dell’orso di Joy Sorman è un’esistenza quasi normale per un orso. Sicuramente iperbolica ma non così assurda come ci si aspetterebbe in una fiaba. In pratica l’autrice prova a fare un esercizio di fantasia classico, che sarà capitato di fare a molti di noi: pensare a come ci sentiremmo nelle condizioni di un animale in cattività, in gabbia, allo zoo, o sul ring prima di una lotta all’ultimo sangue contro un altro animale, come un tempo facevano i gladiatori – schiavi che potevano considerarsi fortunati rispetto agli altri schiavi, con qualche opportunità in più. E allora questa esperienza di lettura diventa sì un’avventura nei meandri del mito – rivisitato –, dove uomo e animale sono già e ancora la stessa cosa, nello stesso corpo; e inoltre si configura come ragionamento politico, ideologico e filosofico, sotteso alla narrazione; ma soprattutto guarda empaticamente alle profondità del nostro spirito, e dello spirito di ogni vivente.

L’inconveniente di essere nati

Sarebbe troppo facile dire che Peter il delfino si è suicidato per amore della sua Margaret. Sarebbe presuntuoso e moralistico. Forse l’assenza di luce, forse gli spazi ridotti. Forse pura casualità. Forse Peter non si è nemmeno suicidato. Non ci interessa qui dare una spiegazione logica o scientifica di questa morte. Ci interessa, con Joy Sorman, provare a immaginare: e se Peter si fosse suicidato per amore, avendo capito che non avrebbe mai più rivisto la sua Margaret? E se fosse proprio una certa ottusità e crudeltà dell’essere umano, di tutti noi, che da una parte pretendiamo che il nostro gatto domestico sopravviva per l’eternità, e dall’altra non ci scomponiamo venendo a conoscenza di comportamenti gravissimi che mettono gli animali in condizioni di stupefacente e gratuita crudeltà, scene di cui La pelle dell’orso è cosparso e attraverso le quali l’orso, protagonista del racconto, sviluppa una certa indifferenza cioraniana, una noia e un fastidio che solo pochissime volte consente alla coscienza dell’orso un risveglio, e spesso solo per paura di qualcosa che possa turbare lo stato di cose nel quale si trova. Non si tratta di pigrizia – che sarebbe simbolicamente facile da accostare all’orso – ma quasi di un’anestetizzazione, un’abitudine al dolore e alla sfiducia verso gli esseri umani e gli eventi che lo coinvolgono che porterà l’orso ad arrendersi totalmente e a diventare un mansueto animale capace di approfittare delle sue innate qualità di ibrido per vivere una vita quantomeno insignificante, comunque migliore di tante delle vite che i suoi padroni lo costringeranno a vivere.

Seduto a gambe incrociate nella mia gabbia, guardo altrove, il collo ruotato in una torsione eccessiva, provo a tenermi a distanza da ogni emozione mentre il mio cuore batte fino a squarciarmi il petto – è la prospettiva dell’ignoto,

ma l’ignoto è questo uomo o è forse l’oceano?

Questa storia, questo lampo di genio, questo percorso funambolico nel quale siamo vertiginosamente scaraventati nel tentativo disperato di seguire l’orso e di sperare per lui ci porterà a una sola inevitabile consapevolezza. La chiameremo qui, per ipotesi, “Il suicidio del delfino”, riferendoci a Peter – quel bisogno di amare così profondo e radicato che porta inevitabilmente al sacrificio, al sacrificio sciamanico, che avviene per tutti e che dovremmo – l’epilogo di questo libro ce lo mostra chiaramente e con grande violenza – imparare a sentire o quantomeno a vedere. Perché potrebbe salvarci la vita, la vita di questo pianeta.

Joy Sorman