di Alice Pisu

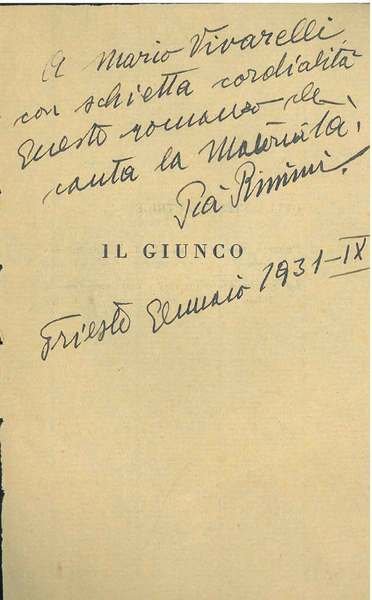

Nella vivacità culturale del primo Novecento triestino trova un posto a parte una voce dal margine, Pia Rimini, oggi pressoché sconosciuta, sfuggita all’oblio grazie all’uscita de L’amore muto per Edizioni readerforblind. Nata a Trieste nel 1900 emerge ben presto con racconti che sono ritratti impietosi di una società violenta dove non sembra essere riservato alcun margine a un’idea di salvezza. La grande esuberanza della produzione letteraria italiana di questi anni è caratterizzata da un’urgenza di andare oltre il naturalismo per accogliere le istanze della psicanalisi e indagare le grandi questioni esistenziali. Accanto ai grandi poli culturali di Trieste, Firenze e Milano, la provincia italiana torna a rappresentare un prolifico laboratorio culturale. In tale quadro composito affiorano voci originali in grado di dare accezioni diverse all’immaginario, dai resoconti esotici di Guido Gozzano per definire spazi nuovi, alle proiezioni fantastiche del futurismo, per evocare atmosfere emotive e al contempo perseguire un profondo rinnovamento. Un processo di generale omologazione linguistica che trova nel caso letterario italiano una coesistenza di voci di origine popolare e di fonti nuove in grado di segnare una direzione inedita. Occorre considerare tale scenario per calarsi nella scrittura e nel pensiero di Pia Rimini, che per i temi affrontati, per il linguaggio dagli elementi alti e popolari e denso di visioni folgoranti e atmosfere oniriche, rappresenta una voce disallineata e irriverente nel panorama letterario italiano del primo Novecento. Nel fermento intellettuale triestino, la sua voce trova uno spazio a parte, si staglia sul resto per portare all’attenzione temi sino ad allora poco esplorati, con un particolare interesse per i diritti delle donne affrontati con ardore anche in numerose conferenze. La natura cosmopolita e sfuggente di quella “città di traffici e non di vecchia natura” come la definirà Saba intuendone i forti contrasti, attrae scrittori e poeti di fama internazionale, da James Joyce a Rainer Maria Rilke e influenza in modo significativo Pia Rimini nella costruzione di un’identità letteraria inconfondibile. La scrittrice riversa nei racconti molti dei drammi della sua esistenza, a partire dall’esperienza della gravidanza, vissuta ad appena diciott’anni, da nubile, e conclusa tragicamente. L’attenzione crescente nei suoi riguardi arriva con l’uscita del primo romanzo, Il giunco, nel 1930. Per via del suo cognome ebreo, nonostante sia battezzata e cattolica, viene deportata a Auschwitz nel 1944, dove muore.

Il suo profilo letterario è segnato dal profondo richiamo della terra ma ha radici aeree, ricorda costantemente un’idea di libertà che spesso si traduce in miraggio. La sua natura è avulsa dal mondo intorno, pur riconoscendolo non si identifica in esso, interessata a palesarne le storture con dolente cognizione. Ogni sua novella e racconto traduce drammi personali, rimaneggiati e impastati grazie all’artificio per diventare condivisibili, riconoscibili. Grazie a Edizioni readerforblind è possibile oggi scoprire con L’amore muto i ritratti di donne segnate dal disamore, turbate dal desiderio di dare e umiliate da una violenza quotidiana, ineludibile, legata alla visione comune di una colpa primordiale. Il libro comprende i racconti usciti nel volume del 1929, La spalla alata, con una fondamentale aggiunta a chiusura dell’opera, Farsi un’opinione, pubblicato originariamente su una rivista letteraria dell’epoca. Proprio quest’ultimo testo traccia la deriva generata dal conformismo, rivela ipocrisie, giochi di interessi interni a una realtà famigliare retta sul compromesso e per questo priva di valore.

Ogni racconto si regge sull’equilibrio sottile tra l’adesione al reale resa con potenti indugi descrittivi e la rarefazione nell’evocativo, nella suggestione generata dal predominio sensibile. La forma breve diventa la misura dello strappo: nel racconto l’autrice individua la dimensione ideale per insinuarsi tra le pieghe della Storia e assegnare connotazioni emotive a vicende minime e per questo rappresentative di un’epoca, dei suoi costumi e della sua direzione. La sua prosa ispeziona il dramma per condividere con chi legge interrogativi sul senso di vivere in assenza di libertà. In particolare nel primo racconto, Maria e Giacomo, incentrato sul trauma della gravidanza affrontato nell’indifferenza altrui, emerge l’indagine sul dolore resa nella misurazione dei limiti di un corpo. “Le pareva che coprendosi gli occhi ella fosse più sola; e dietro al braccio piegato, vedeva in sé un fluttuare bluastro che si perdeva in un tremolio lillaceo, o si rischiarava in un raggiare d’oro, o incupiva nell’ondeggiare di una nebbia rossa e densa in cui sorgevano tanti volti d’uomini”.

Tutto subisce una deformazione, una trasfigurazione che rende indefiniti i contorni e stordisce. I toni allucinati della prosa descrivono la matrice oscura, ignota, di un male che investe ogni cosa, trova spazio nella rabbia per la perdita di un figlio e si traduce in furia per il genere umano.

La tensione alla morte intesa come resa è dominante nell’intera raccolta: è particolarmente evidente nel racconto dalle venature tragicomiche Vedovanze e assume toni grotteschi ne Il funerale di un benefattore. Attraverso una tetra allegoria del reale resa per esasperazioni, l’autrice denuncia il bieco perbenismo che corrode ogni cosa e annulla ogni slancio vitale. L’amarezza, la disillusione, il ricordo sbiadito di un’infanzia irraggiungibile e il peso dell’adesione a un ruolo imposto si confrontano costantemente con la furia cieca di una violenza trasversale.

Il mondo naturale fa da contrappunto alla vicenda umana, ne accerta con disarmante evidenza la miseria. Sono gli elementi naturali a riservare uno spazio alla fiducia, anche quando si finisce col sentirsi preda dei propri tormenti, nell’incomprensione generale.

“Quell’albero gli ricordava la sua vita: solo, sotto le raffiche; ma egli si sentiva piccolo, sopraffatto dalla violenza delle cose; e l’albero era dritto e gli cantava tra il verde fresco dei rami, una speranza”.

Gli alberi raccontano la vicinanza nel soffrire, la furente necessità di essere sani, di amare, tra immagini sbiadite, spettrali, visioni torbide, voci di compatimento, presagi oscuri, sovrapposizioni di traumi infantili e fardelli del presente.

“Qualche uccello, passando davanti alla finestra, metteva sulla parete lucida di sole un guizzo puntato d’ombra. Pensò che tutto vive e porta in sé una parola netta che non si può mutare”.

Il ricorso impressionistico a visioni e cromatismi tratteggia la vacuità dell’esistenza. Ogni elemento diventa il riflesso di uno strazio, con una simbolica analogia con i drammi di chi osserva. Così il particolare di un piede all’orlo del letto può documentare una condizione anzitutto interiore, come accade ne La fronte chiara, e definire la convivenza con il proprio vuoto.

“E intanto egli guardava un piede di lei, all’orlo del letto, sfuggito dalla scarpa, e la scarpa per terra, vuota, con qualche filo arricchito al posto del bottone, infangata. E da quel piede immoto e come morto nella calza grossa, scura sui talloni, veniva un senso di tristezza; la calza scendeva dal ginocchio, aggrinzita, e aveva, tra le pieghe fonde che giravano torno torno il polpaccio, una stanchezza desolata”.

Le protagoniste di Pia Rimini sono donne pervase dall’angoscia, vittime dei meccanismi vischiosi di un sistema patriarcale che influenza e condiziona l’agire, consapevoli della propria irrimediabile tristezza. Anche quando preservano un guizzo vitale nell’oppressione in cui sono costrette, finiscono ben presto per consumarsi nell’annientamento, nell’umiliazione perenne. Accade a Maria, inserviente quindicenne chiamata Cicciotta, che si invaghisce ingenuamente dell’uomo per cui lavora che finirà per violentarla. Persino nella brutalità di una scena simile, la ragazza sentirà su di sé la colpa per non aver svolto in tempo i suoi compiti e per aver macchiato le lenzuola fresche di bucato.

Alla raffigurazione della precaria e instabile condizione dell’essere umano, Pia Rimini contrappone l’urgenza di connettersi alla terra per dare un senso a tale angustia. Per farlo adotta registri diversi, tra slanci lirici, accenti comici, visioni oniriche, per immortalare il dramma anche grazie a un uso sapiente dell’elemento ironico e a una omogeneità stilistica. L’ingrandimento che compie l’autrice rivela scorci della società italiana dei primi del Novecento con un’attenzione particolare al contesto famigliare come misura di una deriva, nella ferocia della sopravvivenza acuita dalla povertà. Lo spazio privato di una casa diventa lo scenario privilegiato per fantasticare una devastazione, il luogo dove ogni valore etico e morale subisce un capovolgimento.

Una matrice violenta, morbosa, impregna i rapporti famigliari. Esemplificativo in tal senso il racconto che dà il titolo all’opera. Qui Pia Rimini immagina una giovane donna che sente il peso di un nome inadatto (Letizia) per la sua esistenza da giovane vecchia inaridita ancor prima di fiorire. Descrive la metamorfosi vissuta da chi si trasforma in carnefice per liberarsi della frustrazione di non aver mai vissuto, scagliandosi contro l’uomo che l’ha sposata. Vittima a sua volta di una condizione che percepisce come immutabile e consapevole della propria inadeguatezza per via della sua impotenza, quel marito consumerà i suoi giorni ancorato al ricordo della madre morta, sentendo come insopportabile il peso di una moglie ostile, macerata dall’odio.

La maternità è centrale nella maggior parte dei racconti, e trova la sua prima rappresentazione nel dramma. La solitudine di essere madre, e di sentire nel proprio bambino la tristezza di chi presto verrà privato del futuro – dominante nel racconto La puledra – definisce l’ultimo anelito di cambiamento, il desiderio di una vita diversa, provato da una donna costretta ogni giorno a subire molestie. L’illusione, vana, è incarnata dal forestiero che le prospetta l’irrealizzabile, per usarla a sua volta. Un manto oscuro sovrasta ogni cosa, la violenza dilaga e invade ogni relazione, ogni ambiente. L’odio diventa misura del tempo, riguarda anche la sfera erotica, nel costante contrasto tra desideri sopiti e profonda repulsione. Il tema della sessualità nell’opera si lega costantemente a un’ignota condanna, preannuncia un disastro ineluttabile. Una dimensione resa nel continuo rimando a un universo malato, tra storie di stupri, dipendenze e meschinità di ogni genere che delineano l’egemonia dell’irrazionale nell’illusione del controllo sull’altro. In Terra pregna, la protagonista vive un irrefrenabile desiderio fisico, a partire dal godimento che il suo stesso corpo le genera. La sua sfrenata libertà di amare e concedere il suo corpo subirà un arresto nella scoperta di un uomo diverso dagli altri, dagli occhi buoni, che per la sua disabilità ispira protezione. Condizione destinata a svanire di fronte all’urgenza della donna di assecondare la propria natura.

“Libera! È nata per questo lei: andar raminga nella vita, scrollata dalle raffiche, rovesciata con la gola arida e il respiro strozzato, sul ciglio della strada; e poi sentirsi penetrar da una freschezza fluente che le scorre per le vene e le canta nell’anima: buttarsi nuda nell’erba, al sole: sentir che il raggio le plasma come un’immensa mano d’oro, calda, violenta, che la tocca, la palpa, la fruga, le imprime sulla pelle una carezza lenta, bruciante: sentirsi possedere dal sole, come da un amante brutale e mantenere in sé col braccio premuto sugli occhi, oltre le palpebre pesanti di languore,

una rossa penombra come di sogno e di pigrizia”.

Il campionario umano de L’amore muto prolifica di figure grottesche, incapaci di alcun sentimento, che sfilano sulla pagina mostrando malvagità, violenza, impeti distruttivi, brama di possesso, nel presagio dannunziano di un ignoto castigo. Le uniche voci positive paiono essere quelle assegnate all’infanzia, come nelle pagine memorabili di Riflessi nell’alba nei discorsi di un gruppo di bambini sulla morte e sull’amore.

L’opportunità di riscoprire oggi Pia Rimini permette di interrogarsi in termini nuovi sull’ineffabile che regge le relazioni umane, sul peso di un’oppressione che genera la dissolvenza. L’atto rivoluzionario che innesca la sua scrittura individua nell’esplorazione di uno smarrimento interiore e profondo il mezzo d’elezione per indagare la natura umana. Sono allora i paesaggi lugubri, tetri, le cantine che odorano di cipolla, di canfora e di olio fritto a imprimere svariate raffigurazioni della paura e dell’inquietudine, e a generare visioni allucinate sul solco tra reale e immaginifico. Le opere di Pia Rimini custodiscono un male oscuro, un dramma cocente che chiede di essere ascoltato, accolto, per invocare una ribellione nella tormentata resistenza di impulsi e ricordi.