«In verità… io… mi chiamo Michele Mari».

di Eleonora Daniel

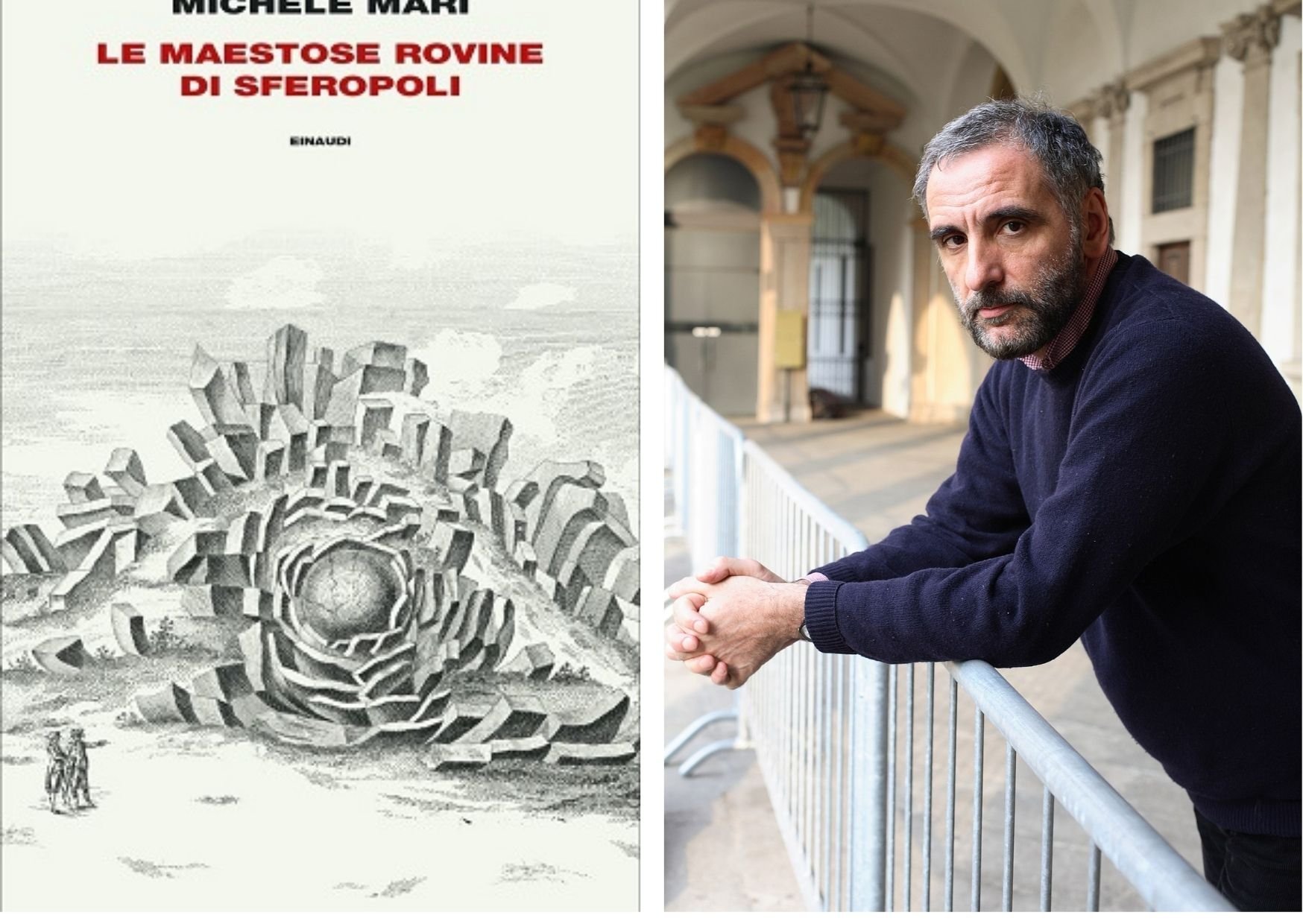

Il viaggiatore di “Strada provinciale 921”, il racconto che apre Le maestose rovine di Sferopoli di Michele Mari, superati ulivi, piatti tipici e macerie, si ritroverà prima a urlare «solo per scoprire di essere urlato» e in seguito ridotto a pedina in una teca, feticcio museale. Guardato collezionato ispezionato, pronto a esistere nell’unica dimensione in cui può iterare se stesso all’infinito (e dunque forse nell’unica dimensione in cui può esistere davvero, esistere meglio), quel viaggiatore è uno scrittore sotto mentite spoglie. È lo scrittore (per) Michele Mari: con una giravolta vorticosa passa dall’avere massimo potere sul racconto all’esserne sua vittima. «“Affabula, mostro”. E il mostro affabulò».

Quelli che caratterizzano i venticinque racconti editi lo scorso settembre per Einaudi sono i temi che Michele Mari declina fin dagli esordi. Accanto al viaggio e all’indagine metaletteraria già citati compaiono l’infanzia, con la consueta spinta autobiografica, il buio e i mostri (Lovecraft e Poe si scambiano sguardi compiaciuti tra crepe e buchi della serratura); o ancora la tradizione letteraria italiana, se tema può essere considerata. Non c’è da stupirsi: Michele Mari è il sacerdote dei feticci, e l’insistenza non è ripetizione ma dedizione ossessiva. La materia narrativa è il fegato di Prometeo; l’aquila lo scrittore: torna ogni giorno a beccare lo stesso sangue.

Trovano così posto nel volume l’inesauribile rapporto padre-figlio e quelle che per certi versi potrebbero esserne considerate le estensioni voraci: il legame casa-inquilino e città-uomo. La forma varia ogni volta; si va dal puro dialogo di “Il buio” alla nostalgia enciclopedica per i luoghi d’infanzia di “Vecchi cinema”, che nelle righe finali rovescia l’elenco (quasi) sterile di sale scomparse in un racconto commovente:

Quando io ero piccolo il Savona dava due film alternati al prezzo di un biglietto: dei due film, sempre, uno era in bianco e nero e l’altro a colori; il primo era in genere una commedia, il secondo un western o un mitologico o un cappa e spada. Di norma, stante gli orari di mio nonno, li vedevo a chiasmo, secondo un ordine che produceva effetti surreali: secondo tempo del primo film, secondo film, primo tempo del primo film. In effetti nessuno, all’epoca, faceva caso all’orario di inizio: si entrava quando si entrava, e il bisbiglio che annunciava ritualmente l’uscita era: «Ecco, siamo entrati qui».

C’è persino il Mari docente, rintracciabile nel professore che in “Sghru” chiede gli venga presentata la seconda ode foscoliana; e c’è tutto il Mari lettore (ancor prima che scrittore) nella chiusa: lo studente impreparato traduce la poesia in una lingua sconosciuta, annienta i ruoli, ipnotizza l’uomo che ha davanti, boicotta l’esame.

«Io… io… ah, sí», disse il professore. Poi, dopo una pausa: «Le do trenta e lode».

«Sghru».

«Che significa?»

«Occhei».

«Sa a memoria anche i Sepolcri?»

«Sí».

«Me li reciterebbe nella sua lingua?»

«Sghru».

A dirla proprio tutta, il professore del racconto e il suo autore condividono più l’argomento d’esame che la pazienza: Michele Mari si sarebbe fermato ben prima. Si sarebbe fermato al silenzio di fronte al «Mi dica qual è la prima parola della Ginestra» – è «qui», e saperlo, per chiudere la parentesi, lungi da essere nozionismo fine a se stesso, è questione primaria: ogni lettura è introiezione, e ogni scrittura è rimasticamento, è espulsione.

Di questa dimensione parassitaria e divoratrice nella produzione di Michele Mari Giacomo Leopardi è da sempre nutrimento privilegiato. Mettendo da parte la variante mannara di Io venìa pien d’angoscia a rimirarti, tutti i racconti e i romanzi pubblicati conservano tracce implicite ed esplicite del poeta; Le maestose rovine di Sferopoli non è da meno. Il debito (l’omaggio) va dall’impianto complessivo di un testo (come nel “Dialogo fra Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart e un venditore di formaggi”) al riferimento indiretto (le mummie che «si sbriciolavano al contatto con l’aria» di “Oniroschediasmi”), o ancora alla citazione diretta (per cinque volte nella raccolta si chiama in causa il nome «Leopardi»).

E però non c’è solo autobiografia, né solo il consueto rapporto con la letteratura che passa attraverso citazioni e manipolazioni. Con Le maestose rovine di Sferopoli Michele Mari porta avanti un processo già avviato nelle sue opere più recenti, e l’autobiografia si fa sempre più autobibliografia. Nel salto tra Filologia dell’anfibio e Leggenda privata (o il meno noto Asterusher) si collocano anche Le maestose rovine: sia perché, volendo, l’operazione ha una larvale parvenza filologica (metà dei racconti pubblicati era già apparsa in altre antologie o su quotidiani e riviste), sia perché nell’infiltrazione letteraria e nella riscrittura che da sempre caratterizzano la produzione mariana trova spazio anche la citazione di sé. Un esempio su tutti: nel già nominato “Dialogo fra Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart e un venditore di formaggi” c’è sì Leopardi, ma compaiono anche «dei verdini e dei verderami» – dove il «dei» originario è complemento di specificazione e non partitivo, ma poco importa: quel che importa è che le venature del gorgonzola, qui presentato come formaggio massimo e di per sé simbolo creativo, big bang artistico, quelle venature sono le vene verdi dei polsi mariani: Verderame e “Certi verdini” di Tu, sanguinosa infanzia. Come a dire, se lo scrittore dice sempre lo stesso (e quello stesso non è solo l’infanzia, non è solo il mostro, se quello stesso è la scrittura) ora lo scrittore dirà lo scrittore. A maggior ragione quando si tratta di uno scrittore politropo, che con la multiformità non ha mai smesso di giocare. E se anche il peso complessivo di questi testi non è ai picchi massimi a cui la prosa di Michele Mari si è spinta – eufemismo che riassume tutta la tragedia di contestualizzare un gigante –, Le maestose rovine di Sferopoli è il libro in cui più di altri si manifesta lo zigzagare divertito (il divertimento alla latina) del suo autore.

«E il divertimento formale resterà un mezzo, o saprà essere il fine?»

L’ironia, strumento caro a Mari, in quest’ultima raccolta si estende fino a permeare anche ai racconti gotici e orrorifici. C’è ironia nell’itinerario di citazioni apocrife che sommate portano a Il mondo di Jimmy Fontana in “Le fonti del mondo”, o nella riscrittura boccacciana di “Il falcone”, in cui Federigo degli Alberighi è costretto a fare in eterno la stessa fine del rapace; e ancora ironico è il tentativo di consolare un figlio che ha paura del buio finendo invece per inquietarlo (“Il buio”), o il brevissimo “Medio Evo”:

«Avete fatto squartare mio padre e stuprare e sgozzare mia madre. Ditemi un motivo per cui non dovrei uccidervi», disse il cavaliere.

«Perché sono il Duca», disse il Duca senza pensarci due volte.

Il cavaliere rimase qualche istante sovrappensiero, poi annuí e ritornò là dond’era venuto.

A sintetizzare al meglio il perno della raccolta – la variazione divertita – sono tuttavia le microriscritture di “Variazioni Goldberg”, con cui Mari rielabora sintetizza interpreta modi di dire, dati di fatto, episodi noti: «Minor passeggiava giulivo, ma, come incontrò Maior, cessò di esistere»; «Giacomo Parkinson e Luigi Alzheimer, imprima pargoli, poscia scolari, indi maestri nell’arte medica, mutaronsi finalmente, e per sempre, in dua cose orrende», «Appena sentivano “Ucci ucci” i bambini battezzati apostasiavano»…

In questo suo porsi come continua variazione sul tema, Le maestose rovine di Sferopoli assurge a esempio esasperato (e, forse paradossalmente, più riuscito) di una tendenza che in fondo caratterizza da sempre la prosa di Michele Mari: «C’erano una volta otto scrittori che erano lo stesso scrittore».