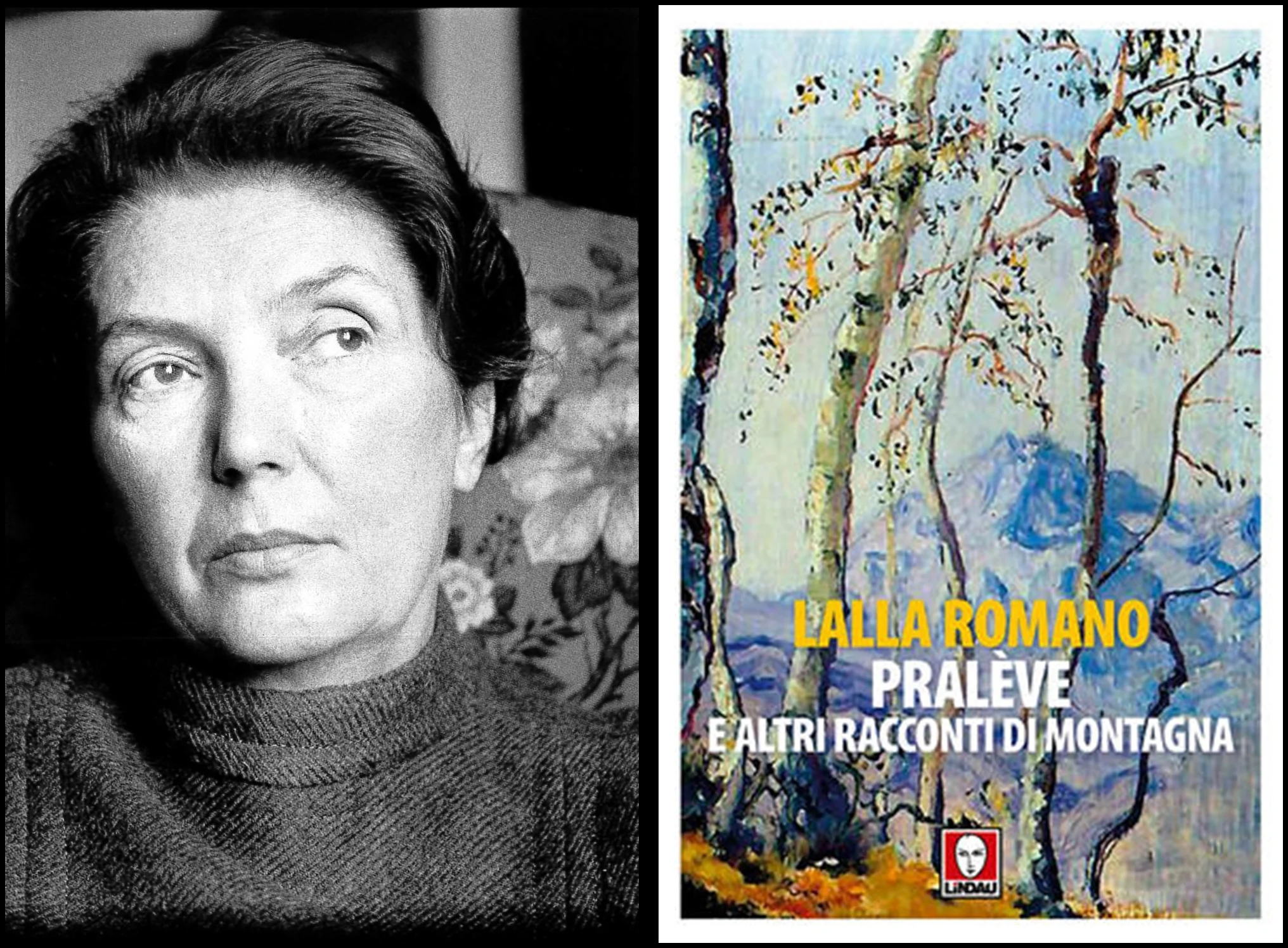

Pralève e altri racconti di montagna è la raccolta di racconti di Lalla Romano, composta e pubblicata da Lindau, in libreria dal 22 Giugno 2017. Per gentile concessione dell'ditore, pubblichiamo la prefazione al testo a cura di Giovanni Tesio, e, a seguire, l'incipit di Pralève.

Pralève è una perla che fu edita da Einaudi nel libro-scrigno della Villeggiante, ma che ora torna da Lindau insieme ad alcuni successivi scritti valdostani, che le fanno corona. Per chiarezza va subito detto che La villeggiante edita da Einaudi nel 1975 metteva insieme il testo di Pralève che aveva per titolo La villeggiante e costituiva la seconda parte di un libro più ampio che comprendeva alcuni racconti diversi, scritti a partire dagli anni ’30. La villeggiante è dunque – propriamente – la parte che dava titolo a tutto il libro, comprensivo di «Pralève» e dei racconti. Einaudi pubblicò poi anche la seconda parte della Villeggiante – questa volta con il titolo Pralève – a parte, ed è questo titolo che Lindau riprende ora con l’integrazione delle successive pagine valdostane, e lasciando dunque fuori i racconti che costituivano la prima parte. Questo per avvalorare l’eccezionalità di Pralève: perché si possa gustare Pralève in tutta la sua autonomia, in tutto il suo ruvido e casto splendore. Tra le lettere inviate a Lalla Romano (che ho potuto vedere grazie alla generosità di Antonio Ria), ce n’è una di Primo Levi, che mostra di apprezzare «i brevi, fotografici incontri con gli “indigeni”, pieni di risonanze misteriose come indigeni di lontanissimi paesi invece che delle nostre valli». «Tutti i Suoi incontri umani, del resto, – aggiunge Levi – sono magici: non c’è mai traccia di un’antipatia o anche di un giudizio, ma una distanza che trasfigura». In questo giudizio c’è l’attenzione alla scrittura minuziosamente concreta e a un tempo allusiva. E di fatto l’attenzione di Lalla Romano lascia anche nel lessico le tracce di un sentire linguistico non estraneo – quantunque lontano da feticismi linguaioli – a un canone toscaneggiante, riconducibile all’influenza del clima latamente ermetico (a sua volta riconducibile anche a certe letture vagabonde, da Ceccardo e Viani a Tozzi, documentate da Lalla Romano stessa in Una giovinezza inventata, dove racconta tra l’altro l’ammirazione provata, leggendo Tre croci, per un folgorante «doventava» considerato di per sé, «una conferma di verità, insieme umile e superba»; episodio più che lessicale, perfettamente corrispettivo in Pralève a un «leticammo» che compare improvviso e inopinato nel bel mezzo di una discussione sulla «bellezza»).

Ma c’è, soprattutto, l’identificazione di un gusto, che di certo riguarda specificamente Pralève, ma che trova documentazione anche in altre pagine di Lalla Romano, venendo a costituire l’essenza di un sentire «assoluto», legato alla coscienza e alla costante di quella che Cristina Campo avrebbe definito «imperdonabilità». Quegli «indigeni», quei «luoghi remoti», quella «solitudine boreale», un po’ favolosa, fanno ben pensare a certi passi – ancora – di Una giovinezza inventata, quando Lalla Romano parla dell’amicizia con Giovanni Oneglia-Ermiglia: «Una volta mi portò – eravamo già molto amici, e del resto lo fummo ben presto – una serie di piccole cartoline un po’ vecchie, nitide ma pallide. C’erano esquimesi, cani da slitta, barche: immagini chiare, senza ombre: e la gente misteriosamente serena. In una cartolina campeggiava un iceberg che aveva la forma di nave con una grande vela bianca. Illustravano la Groenlandia». Ed ecco, imprescindibile, il «sogno del Nord». Pietro Citati, non diversamente, parla di Pralève come di un romanzo delicatissimo e intensissimo e sottolinea: «Ora la ragazza seduta sulla roccia lascia sulla carta tanti piccolissimi tocchi di una sapienza miracolosa: conosce tutti i luoghi, tutte le persone, tutte le ombre, tutti i misteri: non si sa mai se con più amore o più distanza; e alla fine tutti i fili, che attraversano le pagine, formano un quadro vasto, compatto e profondo, che si addentra in luoghi dove la parola deve tacere». Manca soltanto – in queste lettere di due lettori non usuali – un ulteriore motivo, che vorrei personalmente sottolineare: vale a dire l’importanza dell’occhio e della pittura. Un altro motivo essenziale, di cui si possono cogliere nell’opera intera i riscontri più costanti e più evidenti. Ma sempre – anche qui – a valere è la consapevolezza di una scrittura che non verrà mai meno a se stessa e che genera quella specie di superiore impronta «visiva» in cui Lalla Romano ha versato la coscienza scrupolosa e severa (fino alla «spietatezza») del suo impegno di scrittrice, confermandone il doppio legame con la pittura, che approda all’ammissione retrospettivamente ultimativa: «Riconoscere che la mia pittura era “scrittura”». Un’osmosi così stretta da annullare ogni «pettegolezzo» circa l’abbandono del tutto episodico della pittura, che in realtà non risulta mai veramente – profondamente – avvenuto. Un distacco, insomma, che non si è mai dato se non per accidente. Un’identità, infine, che si mostra a chiare lettere nel tessuto stesso così della pittura a suo modo «scritta» come della pagina a suo modo «dipinta».

E del resto nell’incipit di Pralève è patente la prescrittiva ragione di un «guardare» quasi chiromantico: «Guardare il bacino di un fiume su una carta topografica è come guardare una foglia con le sue nervature, o il palmo della mano. Dove nasce uno dei solchi più esili, più fini, è un punto particolarmente solitario e bello: Pralève». E il vedere, il guardare, l’osservare, il contemplare sono poi verbi più volte ripresi nel prosieguo narrativo. Senza contare – come in tanti altri libri della scrittrice – i disseminati richiami a quadri di pittori antichi e moderni (qui, per puro esempio, insieme con il Le Nain, il Carpaccio in San Giorgio degli Schiavoni a Venezia…). Tant’è che la domanda cruciale diventa: quale lo sguardo dell’io narrante? Domanda a cui mi pare di poter rispondere: uno sguardo innamorato ma – in quanto tale – non pacifico né pacificato; pronto invece a cogliere le sommosse (anche le proprie) più segretamente interiori, a indagare misteri, a convertire le superfici in altrettante profondità. E la «distanza che trasfigura», altresì segnalata nella lettera di Primo Levi, è dunque da intendersi come forma d’amore, amore creaturale, a cui l’io osservante e narrante restituisce una vita seconda: la vita delle persone e delle cose che si fanno parola, si trasfigurano in parole, ed esistono davvero perché sono le parole a farle, a crearle, a garantirne l’unica salvezza possibile, che è la salvezza della poesia. Resta il fatto che Pralève (di fatto Cheneil, come sarà reso del tutto esplicito nella pagina, A cheneil d’autunno, raccolta in Un sogno del nord, e qui riproposta) è un luogo di osservazione privilegiato, in cui il rapporto cosa-parola tocca la sua congiunzione massima, perché manifesta in modo esemplare l’esigenza di dare alle parole lo sviluppo più sintetico, ricercandone un’identità tanto (e sempre) pericolante quanto (come vocazione) necessitante, ossia ineludibile. Qualcosa che convoca l’idea stessa di destino, e a un tempo la natura misteriosa della sua «verificabilità»: incontri e avventure – si direbbe – tanto della realtà quanto della mente e del sogno, come pare di cogliere fin dall’epigrafe drammatica che viene da Geremia: «L’estate è finita / e noi non siamo stati salvati» (mentre la Bibbia di Gerusalemme traduce con lieve scossa sinonimica: «è finita l’estate / e noi non siamo stati soccorsi»), che contribuisce a imprimere al mondo di Pralève una speciale aura tragica, da sublime – si direbbe – umile, rustico, arcaico, nativo, e in quanto tale straniante, folgorante, perturbante. Pralève (più che Cheneil) è un universo separato, ma compiuto; un’enclave che non è un’isola, ma dell’isola ha le caratteristiche. A darne conto è giustappunto un io che diventa l’osservatorio di un mondo «altro», autore e co-protagonista di una rappresentazione di figure da cui emerge – come in un gioco d’ombre – l’anima misteriosa della vita e delle cose, e che si rivela non attraverso, ma grazie alle parole: minimo scarto – ripeto – tra la nitida concretezza dei dati e la ferma, sapiente, saldezza della scrittura. E così, a emergere, è un vero e proprio gioiello letterario. Ogni personaggio è visto sotto la fisionomia che lo designa, sotto i gesti che compie, sotto le parole che dice o il silenzio che lo caratterizza. C’è sempre una distanza – ribadisco – che rappresenta la necessità di un punto di osservazione, che è per altro implicato e che – come nella fisica moderna – modifica a sua volta l’osservato. E questa distanza – ha ben inteso Primo Levi – è una distanza amorosa, anche quando le risultanze volgano al rifiuto, al respingimento, alla disapprovazione. Tutto ciò si muove entro un racconto di sé che l’io compie narrando i suoi passi, i suoi gesti, le sue reazioni, le sue idiosincrasie, i suoi ictus, le sue esplorazioni, i suoi spaventi improvvisi (il mulo, il cavallo, il cane…), le sue visioni di un altro e alto «sublime», molto più inquietanti, ma a un tempo appaganti di un qualsiasi «bello» turistico di ovvia constatazione. Si potrebbe ben dire, sicuri di non andare troppo lontano dalle intenzioni, che quell’io vada alla ricerca della bellezza, da intendersi come capacità di divinare il segreto delle persone e delle cose. Nessun precetto presuntuosamente obiettivo, e dunque mai la compostezza di un classicismo di maniera, più volte dichiaratamente aborrito, ma al contrario la luce – l’illuminazione improvvisa: l’impromptu – di una singolarità senza definizione, e tuttavia associabile alla vista, al «vedere», come accade nel prelievo da San Tommaso che l’io narrante «posa» in discussione con «il frate» del capitolo omonimo: «Pulchrum est quod visu placet». Il vedere come accesso alla bellezza: come ho cercato di indicare, uno dei più costanti rovelli di Lalla Romano. Inutile insistere su più specifici scorci di lettura, che trasformerebbero questo invito in un saggio troppo ponderoso. Mi limito pertanto a confermarne le chiavi di lettura che ho cercato di proporre, augurando a Pralève – e alla riproposta che qui se ne fa – i lettori che davvero merita. Lettori di profondità, lettori di qualità, attenti alla grana segreta di una voce che sotto la scorza di ogni cosa, di ogni persona va indagandone la venatura sottile, il mistero che l’accompagna, se è vero che la «vacanza» di Pralève-Cheneil è in fondo – non diversamente a ben vedere, da quella che Primo Levi chiamava «tregua» – una sospensione del tempo. Una sospensione di spazio e una sospensione di tempo, in cui le cose e le persone sono sempre sul punto di rivelare la loro «diversità», la loro sorpresa.

Dopodiché le pagine aggiunte (A cheneil d’autunno, Profili di pietra e Vetan) fanno – come dicevo – corona e rappresentano delle opportune postille, perché nella loro piena autonomia letteraria e nel loro immancabile nitore, altro non fanno che svelare identità (topografiche e onomastiche) camuffate nel testo di Pralève (anche quando non sono, come Vetan, strettamente legate ai luoghi specifici di Cheneil). Oppure conducono a più dissimulati passaggi, a intenzioni d’insieme, a ritorni e rimandi: una sorta di commentario d’autore, da cui potrei trarre utili confessioni, che preferisco invece affidare allo sguardo dell’avveduto lettore di cui questo libro di parole-cose va strenuamente in cerca.

La conca

Guardare il bacino di un fiume su una carta topografica è come guardare una foglia con le sue nervature, o il palmo della mano. Dove nasce uno dei solchi più esili, più fini, è un punto particolarmente solitario e bello: Pralève. Le sue acque – il rigo sottile scende incontro a uno più grosso: il torrente, che a sua volta corre fino al cordone profondo: la valle fluviale – forse non hanno nemmeno un nome. Cadono con salti folli, verticali, giù dagli spalti rocciosi che chiudono a levante la conca; corrono limpide e fredde in un solco sinuoso, serpeggiante, sprofondato nella prateria: corrono veloci e scure, trasparenti sui sassi neri. Sono le acque delle nevi. Giunte al margine della conca, di nuovo si buttano a capofitto, invisibili nel folto di boscaglie; e poi ancora, dopo brevi corse su brevi prati come a prendere la rincorsa, si buttano pazze di gioia, con un grido; fino al torrente, laggiù, dalle acque verdi. Gridi rombi canti di acque sono i suoni della conca ed erano anche quelli della valle, un tempo. Ora soltanto a Pralève si sentono ancora. La valle, non più solitaria, è corsa dalle automobili che non possono fare in senso inverso il balzo del torrente, e nemmeno risalire come il mulo la faticosa mulattiera scavata nei salti della roccia, insinuata tra pietra e pietra, seminascosta fra i cespugli di faggio o nel bosco di larici. Non è comodo, arrivare a Pralève. Non è neanche comodo starci, nel senso che mancano parecchi «conforti»; e questa è la seconda ragione del suo privilegiato isolamento: non meno ovvia e altrettanto insufficiente della prima. Conviene tralasciare le altre: è come cercare le prove dell’esistenza di Dio.