Il Saggiatore

Traduzione di Katia Bagnoli

pp. 211 Euro 20,00

Siamo qui per andare altrove

Sprazzi dei miei viaggi insensati in compagnia di Geoff Dyer o l’archetipo del viaggio omerico e lo sguardo bergeriano in Sabbie bianche

di Andrea Cafarella

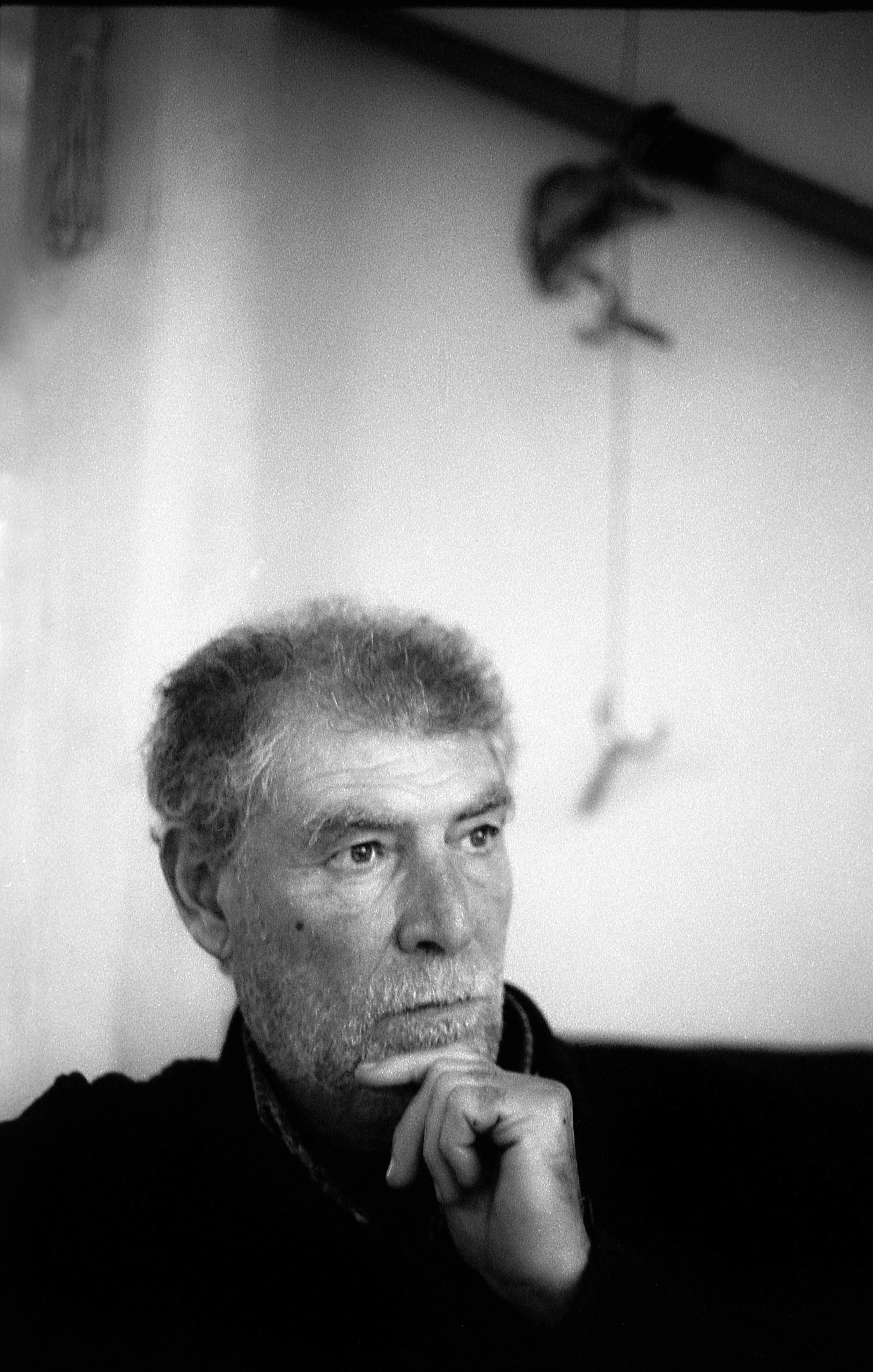

Fotografie di Ngoc Lan F. Tran

Siamo qui per annoiarci a morte e poi interrogarci su come sia possibile annoiarsi tanto. Siamo qui ad aspettare all’aereoporto di Hiva Oa nell’umidità che ti inzuppa fino al midollo e sentire in modo definitivo quello che hai già sentito prima, benché solo fuggevolmente: che siamo contenti di aver fatto questo viaggio anche se abbiamo trascorso tanta parte del nostro tempo a rammaricarci di averlo fatto. Siamo qui per accertarci che le cinture siano allacciate, i tavolini rialzati e i sedili nella posizione corretta prima del decollo e dell’atterraggio. Siamo qui per andare altrove.

(«Dove? Che cosa? Dove?»)

Non ricordo più se Witold Gombrowicz, Roberto Bolaño o Giorgio Manganelli – ma in questo caso potrebbe essere stato uno chiunque tra loro e gli altri due si sarebbero trovati, senza dubbio, in accordo – scrisse che una buona recensione, se può esisterne una, è quella che parla di come si è personalmente vissuta l’opera; poiché essa, esclusivamente, può parlare per sé di sé, e ogni cosa scritta o detta sull’opera, che ne è al di fuori – ha un’altra voce, esterna – resta un’opinione, uno sguardo: il modo peculiare in cui quel lettore, quella persona, ha viaggiato e ha guardato specificamente all’interno di quell’opera, persino, aggiungerei, in un dato periodo e luogo geografico.

E anch’io sono perfettamente d’accordo.

L’Odissea è di tutti e di ognuno

Sto leggendo gli ultimi due racconti di Sabbie bianche (il Saggiatore, 2017) – sì, ho scritto racconti, seppure i testi che compongono il libro siano presentati come reportage narrativi raccolti nel corso degli anni e spesso pubblicati già altrove – e mi trovo nello spazio angusto del mio posto a sedere, sul pullman che dalla stazione di Roma Tiburtina porta una cinquantina di passeggeri – dei centinaia che s’imbarcheranno questa notte in questo viaggio rituale: il ritorno per le vacanze di Natale – senza scali, fermandosi solo una volta nel bel mezzo del nulla dell’autostrada calabrese, fino in Sicilia – nuovamente in terra natia. Quando compio questo rito, reiterato nel tempo, mi viene sempre in mente quello che possiamo considerare «il viaggio dei viaggi» – o meglio: la sua replica, la sua rappresentazione – quello che realizzò Ulisse da Itaca, per tutto il mediterraneo – e oltre – per tornare nuovamente a Itaca. La cosa che attira la mia attenzione, però, questa volta, mentre leggo Sabbie bianche, è che mi rendo improvvisamente conto di ricordare l’Odissea, quasi esclusivamente, nei racconti e con la voce di mio padre. Non è l’Odissea, la mia, ma semmai l’Odissea di Roberto Cafarella. E mi risulta evidente, di colpo, quanto sia importante la Voce di chi racconta e che probabilmente tutti i libri sono l’Odissea vestita da l’Ulisse, da Rayuela, da Horcynus Orca: la stessa identica storia, la nostra storia, semplicemente raccontata e riraccontata da altre voci.

Mentre le parole scorrono sulla pagina, senza significato, sotto i miei occhi, alla luce intermittente che si sparge dal finestrino, il cane di Claudia – cui sarebbe giusto dare un nome, che non ricordo più, quindi userò Jack – ecco, il vecchio Jack si avvicina e si accuccia sulle mie cosce. Penso a come gli animali memorizzino i nostri odori e le nostre presenze grazie al contatto epidermico prolungato e, per questo motivo, tendono a dormire vicino a noi e vicini tra loro. Mi viene in mente che raccontare è un po’ come ricordare. E ricordare, come raccontare, significa vivere due volte. Collego le due cose: toccare per memorizzare e ricordarlo raccontando. Ecco, Geoff Dyer è un narratore unico perché, come Noteboom, Von Humbolt, Goethe – e chiudo con Ulisse, per il momento, questa lista, potenzialmente infinita – è un viaggiatore ossessionato: racconta per ricordare quanto ha toccato, e per riviverlo – e farlo rivivere al lettore – per sempre. Illuminato, attento, consapevole, sensibile, lento. In una parola Dyer è: il viaggiatore. Nella misura in cui raccontare il viaggio è parte integrante – sostantiva – del viaggio stesso.

In una puntualissima recensione di Iago Menichetti pubblicata sul blog Altri Animali (che vi consiglio di leggere perché individua – al contrario mio – tutti gli aspetti importanti di questo libro), proprio verso le prime righe viene, giustamente, fatto notare quanto Dyer abbia assimilato, nella sua narrazione, lo sguardo teorizzato da John Berger. Menichetti scrive: «Dyer indossa Berger». Sì, esatto: Dyer indossa Berger e ri-dipinge Gauguin e ri-legge Adorno. Perché, come per Ulisse e per tutti gli altri Viaggiatori – con la V maiuscola –, lo prevede la regola della cerimonia del viaggio, fa parte della liturgia del rituale pellegrino (indicativo in questo senso il titolo dell’ultimo racconto, «Inizio», che esplicitamente rimanda al tornare indietro, appunto, all’inizio): bisogna rendere omaggio agli dei con offerte votive: ex voto letterari per sostituire i doni antichi e guadagnarsi il diritto di passaggio e di un futuro ritorno in patria.

«Quello che mi ha arricchito leggendo Adorno» scrive Knausgård in La morte del padre, «non stava in ciò che leggevo ma nella percezione che ho avuto di me stesso mentre lo leggevo. Ero una persona che leggeva Adorno!». (Pellegrinaggio).

E se Dyer finisce dall’inizio, io inizio dalla fine. Dal momento in cui sto leggendo l’ultima parte del libro, mentre sono di ritorno a casa. Sto leggendo esattamente le righe appena trascritte, e mi sento proprio una persona che legge Dyer.

Tiziana Lo Porto sul «Venerdì» (articolo pubblicato poi anche sul sito di Minima&Moralia) individua Pellegrinaggio, il penultimo racconto della raccolta, come testo pilastro del libro e del suo funzionamento. Potrei essere d’accordo. Ma ciò che interessa a me è che è qui – nascosto tra le pieghe della narrazione stessa, perché inesplicabile ma solamente rappresentabile – il segreto del viaggio omerico, il segreto del viaggio. Del perché affrontare il tema del viaggio sia categorico nell’esercizio del percepirsi. La funzione della catarsi nello specchiamento attraverso la rappresentazione della vita, comunque essa sia sintetizzata ed espressa. Quella sensazione che proviamo, all’interno di un’opera d’arte, di scavare nel profondo di noi stessi per conoscerci e riconoscersi. Il momento in cui ci emozioniamo.

L’arte è solo una delle modalità possibili del viaggio. E il viaggio – intendendo il viaggio fisico: lo spostarsi – è solo una delle misteriose tecniche che possono portare all’illuminazione – come il sogno, l’ebrezza, la meditazione e l’ossessione. Ognuno ha la propria chiave, Dyer scrive e viaggia. Ma soprattutto, potremmo dire: guarda, ascolta e riflette.

Continuando Pellegrinaggio, sulle tracce di Theodor W. Adorno, a un certo punto Dyer ragiona su come sia possibile sentire limpidamente l’aura di Los Angeles – come in negativo – all’interno del testo e tra le parole di Minima Moralia (luogo in cui effettivamente il filosofo lo scrisse), suggerendo addirittura il negativo di una foto di un viale losangelino come immagine di copertina per la nuova edizione. Per elementare associazione geografica, mi viene in mente quando Giorgio Vasta parla di Los Angeles in Absolutely Nothing (Quodlibet Humbolt, 2016), intimando – a se medesimo, evidentemente – l’uso del nome per esteso invece del più intimo L.A., per rispetto: «per il rispetto che dobbiamo a ciò che è lontano». Sì, è questo il punto: Dyer, come Vasta, come Walser, come Berger e Adorno e una schiera di autori e viaggiatori eccezionali, compie il viaggio dentro se stesso, e nel mondo, verso ciò che è ignoto – lontano, appunto – che può trovarsi a Los Angeles, a Tahiti, alla ricerca dei sepolcri dei grandi pensatori di tutti i tempi in giro per il pianeta o in una camera a Zürau. Tutti i viaggiatori ossessionati compiono l’epopea di Ulisse verso i luoghi più lontani, incontrano mostri e divinità e vedono la magia; giacciono con Circe e cavano l’occhio del figlio di un Dio, dovendo poi chiedere il favore di altri dei, per solcare il mare verso l’inconosciuto inconoscibile, e poi continuare a lottare, per tornare in patria, in fine, a casa. Dove Penelope aspetta, tessendo e sfacendo la sua infinita tela.

Oppure sul ponte dondolante di un traghetto, stando a galla sull’abisso; davanti agli occhi due lingue di terra che si parlano, e lo spirito disperso tra Scilla e Cariddi.

«Comincio a pensare che è terribile che la vita passi così in fretta e, quasi contemporaneamente, penso che forse non avrò la pazienza di restare a fare tappezzeria per il resto di quello che l’esistenza, con il suo graduale accumulo di malanni, lesioni e infermità, ha da offrire, per quanto splendido sia andare in bicicletta – questo lo posso ancora fare – sull’esasperante pista ciclabile di Venice nella luce senza età.» («La ballata di Jimmy Garrison»)

Lentezza: il ritmo naturale del viaggio

Quando penso al viaggio lo lego sempre all’idea virtuosa della lentezza e di conseguenza – conseguenza del tutto personale – alla barca a vela e alla calma placida che si prova viaggiando per mare, spinti soltanto dall’invisibile movimento dell’aria. Qualche anno fa, davamo prua verso Zacinto e io tenevo aperto tra le mani La saggezza del mare (Iperborea, 2012), il primo libro di Björn Larsson che leggevo in vita mia. Di quel viaggio ricordo i libri di Larsson, soprattutto. A un certo punto del libro, sbarcando in Irlanda, passeggiando a piedi per i colli brulli, Larsson riflette su come camminare fosse l’unico modo giusto, possibile, per comprendere la relazione tra l’odore imperante di sterco di quelle colline irlandesi e l’immenso lavoro di Samuel Beckett. Che mi sembra un’intuizione molto sottile e visionaria ma soprattutto mi pare importante – specie se scritta da un velista e viaggiatore consapevole come Larsson – come viene espresso il valore essenziale della lentezza nella scelta di camminare a piedi – forzata o meno – piuttosto che con l’ausilio di mezzi più rapidi.

(Ovviamente mi viene da dire Joyce – a proposito di irlandesi – e il suo sguardo verticale sul tempo).

All’interno di Sabbie bianche ci manteniamo a un livello di manipolazione dello spazio-tempo più semplice, forse, ma altrettanto attento ed efficace. Camminiamo assieme a Dyer, ci infiliamo in macchina e in aereo come persone normali, individui occidentali del ventunesimo secolo. «E poi, mentre iniziavamo la discesa su Heatrow, accadde qualcosa di straordinario». Il tempo rallenta ed esploriamo un tempo interiore. «L’hostess ritornò e si inginocchiò nel corridoio posando la mano sul mio ginocchio. Mi guardò negli occhi abbattuti, gli occhi che non avevano visto l’aurora boreale, e ripeté che dovevo stare proprio scomodo, che le dispiaceva molto». E finalmente si squarcia, lo spazio non esiste più e ci caliamo, legati per la vita a una fune spessa, nel regno dell’ignoto: «Senza staccare gli occhi dai miei, disse che un giorno avrei sicuramente avuto il posto che meritavo e, ascoltandola, le credetti». (Notte boreale) .

Ed è dal momento che abbiamo rallentato il tempo del nostro sguardo e che smettiamo di correre inconsapevolmente, che possiamo riscoprire il meraviglioso mondo dell’immaginario, che prospera dentro di noi.

E lo sguardo di Dyer è un’ode alla lentezza e alla riflessione, allo stesso modo di come le intuizioni di Adorno sono un’invettiva contro la violenza della velocità. D’altronde, i viaggiatori parlano tutti lo stesso linguaggio, anche se con diverse voci.

«Il fatto che il corpo sia abituato a camminare come alla sua andatura normale risale al buon tempo antico. Era il modo borghese di cambiare di posto: demitologizzazione fisica, per così dire, libera dalla costrizione dell’incedere ieratico, del pellegrinaggio nomade, della fuga affannosa. La dignità umana insisteva sul diritto di camminare, un ritmo che non viene estorto al corpo dal comando o dal terrore. [...] Ma allorché si grida a qualcuno «corri!» [...] si rende percettibile la violenza arcaica che, per tutto il resto del tempo, guida silenziosamente ogni passo.»

Theodor W. Adorno, Minima moralia, «Chi va piano va sano e va lontano»

Guardando alle cose minime

Richiamo alla mia memoria i miei primi viaggi, da «solo», senza l’ausilio organizzativo annichilente della balia genitoriale.

Ricordo per esempio di quando eravamo a Tallinn, la perla del mar Baltico. Partiti per l’ignoto nord Europa – beata ciurmaglia di sei beceri diciottenni – non sapevamo cosa aspettarci e non eravamo assolutamente preparati. Non eravamo pronti. Le nostre aspettative, infatti, s’infransero subito: uno di noi, svegliatosi presto, si era messo a camminare la città e, tornato alla bettola dove ancora dormivamo tutti, ci aveva fatto capire che eravamo capitati, forse, nella città più piccola del continente. Era il 16 Agosto e il termometro segnava 12°C circa. Noi eravamo partiti da Messina, dove ne faceva ventotto di più. All’ombra. Soffrivamo quel freddo come fosse inverno, in mezzo a bermuda, canottiere e occhiali da sole. Ci sentivamo scoraggiati e persi, arrabbiati, nervosi.

Ho pensato a Tallinn quando ho letto (nel racconto Notte boreale) di Longyearbyen, una minuscola cittadina nelle isole Svalbard, il posto più a nord d’Europa, e del viaggio che Dyer e la moglie (che nel racconto nomina Jessica) compiono alla ricerca dell’aurora boreale. Viaggio che non rispetta le attese della coppia. Non riescono a vedere l’aurora boreale e patiscono il freddo e la noia e il buio. Eppure la situazione, ridicola ma snervante, crea un avvicinamento velato, sottile, speciale, tra i due coniugi. Durante il viaggio, a prescindere dalla pericolosità o dal rischio effettivo che si corre, è possibile, come all’interno o di fronte a un opera d’arte, ritrovarsi al cospetto del pericolo in tutto il suo splendore perturbante e quindi avvertire di nuovo la vita, per qualche attimo, rischiando la sofferenza, il freddo e la speranza tradita di vedere l’aurora, o la minaccia di passare cinque o sei giorni, a passeggiare le stesse quattro, cinque strade di una città inutile e vuota, assediati dalla noia, nel fatidico «viaggio di maturità», ridondante di aspettative adolescenziali.

Sono queste piccole insidie che stuzzicano la coscienza del viaggiatore e ci permettono di sentire il sangue ribollire sotto la patina della nostra pelle, di guardare a chi abbiamo accanto con occhi nuovi e animo ripulito dalla routine prostrante di ogni giorno. Come in quel viaggio a Tallinn. Delusi dalla piccola capitale estone speravamo di trovare, dall’altra parte del golfo di Finlandia, una magnifica Helsinki, salvo poi scoprire un ammasso di palazzoni di vetro e centri commerciali tutti uguali. È tra quelle graticole di negozi dai nomi sconosciuti che abbiamo passato la seconda parte – anche più deludente della prima – di quel viaggio. Eppure quell’avventura, all’apparenza sconfortante, proprio grazie allo scoramento che sembrava suggerire la situazione, creò una necessità di avvicinamento vitale e fu l’inizio di qualcosa che mi porto dietro tutt’oggi.

«È una fresca mattinata e io mi metto in marcia dalla grande città e dal grande lago famoso verso il piccolo lago quasi sconosciuto». (Robert Walser, «Il Greifensee», in Storie, Adelphi, 1982) Anche l’autore dell’emblematico e celeberrimo racconto «La passeggiata» era, come risulterebbe logico, un grande camminatore e un viaggiatore senza pari dell’animo umano, e un ossessionato dal linguaggio e dalle sue capacità catartiche. In comune con Dyer, con Chatwin e con gli altri esploratori dell’ignoto, ha l’attenzione per le cose piccole, per le cose nascoste, irraggiungibili, sconosciute. Perché? Il perché lo svela Dante, qualche centinaio d’anni orsono, quando nel rinomato ventiseiesimo canto dell’ Inferno fa dire a Ulisse:

«"O frati," dissi, "che per cento milia

perigli siete giunti a l'occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d'i nostri sensi ch'è del rimanente

non vogliate negar l'esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.»

Ed è la «picciola vigilia» dell’esperienziare il «rimanente» a ispirare a Dante, per bocca dell’eroe greco, l’arcinota riflessione sulle virtù della conoscenza. Anche Ulisse, nel suo epico ultimo viaggio, è consapevole della piccolezza della sua impresa e ne riconosce il valore proprio nella sua preziosa e sconfinata minutezza.

In Dyer è possibile soffermarsi per righe intere su di un’espressione facciale o su di un ragionamento, un dettaglio insignificante che racchiude il significato intero e profondo del racconto. Il misterioso paradosso della potenza espressiva della contraddizione, caratteristica umana per eccellenza. E così stiamo fermi a contemplare i pali di The lightning Field, l’opera mastodontica di Walter De Maria nel New Mexico, con gli occhi ingenui, vergini, dell’uomo preistorico; ci ritroviamo immersi nel lavoro di Robert Smithnson sulle coste dello Utah: lo Spiral Jetty (un enorme spirale di terra e fango che si stende dalla riva verso l’oceano) con la sensazione di guardare al nulla assoluto, lo spazio incontaminato, l’altrove selvaggio.

Il mondo interiore di Geoff Dyer è una lente deformante che focalizza l’attenzione sulla bellezza di margine, improba, inutile. Quella bellezza stravolgente del minuscolo, delle cose che sono quasi invisibili.

Il piacere di passeggiare o il piacere di raccontare una storia

«Quando uscimmo di nuovo, dopo colazione, i pali erano meno evidenti, sul punto di diventare quasi invisibili, come al nostro arrivo. Quella fu la prima rivelazione: che la griglia, pur completamente statica, si dispiegava nel tempo oltre che nello spazio. C’era una storia che veniva narrata.»(«Spazio nel tempo»)

Dyer ricorda per raccontare e racconta per ricordare, ma non è un puro atto mnemonico. Dyer cerca la storia, insegue, caccia la storia. Prova piacere nel raccontare una bella storia avvincente. Sabbie bianche, il racconto che dà il titolo alla raccolta, per esempio, sembra volerci parlare esplicitamente di un luogo: White Sands (un deserto bianco situato nel New Mexico) appunto. Ebbene, invece, si tratta di una lezione di narratologia, un racconto avvincente e ben raccontato. La storia è semplice: i due, marito e moglie, danno un passaggio a un autostoppista e dopo qualche miglio tutti e tre vedono un cartello in cui si avverte della presenza di penitenziari in zona e si sconsiglia di dare passaggi agli sconosciuti. Si crea una situazione di tensione e i due coniugi scappano, lasciando lo sconosciuto a una stazione di servizio quando si allontana per andare in bagno durante una sosta. White Sands, descritto magnificamente nella prima pagina, è semplicemente il posto da cui vengono, andando a El Paso.

L’aneddoto è verosimile ma insignificante, superfluo, divaga dal tema dichiarato del testo. Tutto ciò non ha importanza. Vogliamo sapere cosa succederà. E d’altronde Dyer si diverte a raccontarcelo. Si diverte ad alzare il tiro, il ritmo, la tensione della narrazione. Gode a raccontare bene una piccola storia straordinaria. Poi la scena sfuma, e ci lascia qualche riflessione nostra, senza giudizi.

«Da questo si può trarre una lezione: nella profondità della notte più buia e nell’oscurità del freddo più intenso, il bisogno di ridere dell’uomo non si estinguerà mai del tutto». (Notte boreale) La fiammella vitale, nella scrittura di Dyer, divampa nella passione con cui ci racconta le cose, nell’ironia tragicomica e cinica – inglese – che ci fa ridacchiare più che ridere. Amarezza gioiosa la chiamerebbe qualcuno. E quel dolceamaro da potenza alle cose minime, le fa risaltare, senza il bisogno di grandi archi e bastioni imponenti o giochi di luce barocchi; come una fontanella nascosta in un vicolo, che brilla e disseta – ed è proprio lì l’esperienza, il viaggio, la «vigilia» di fronte al «rimanente».

L’inutile cammino degli ossessionati

Un’affascinante caratteristica umana, dice spesso un caro amico, è quella capacità che abbiamo di raggiungere gradini superiori della conoscenza e della coscienza, grazie alla ripetizione sistematica di uno stesso errore. Pur con la consapevolezza del fallimento. La perseveranza dell’inutile.

A novembre sono andato a visitare un amico, a Parigi. Conosco la città abbastanza bene. Ci ho vissuto per un annetto e ci sono tornato più volte. Perciò non avevo alcuna voglia di esplorazioni turistiche e men che meno di serate mondane. Difatti non avevo fatto nessun programma, a eccezione della Ruta Cortázar – un tour immaginario che ripercorre i luoghi topici di Julio Cortázar nella capitale francese – di cui avevo segnato le tappe sul taccuino. Sapevo che avrei incontrato solo targhe e luoghi ormai trasformati, deformati e modernizzati, che mi avrebbero, con tutta probabilità, deluso e fatto perdere la giornata. Inoltre avevo la febbre alta e sembravo uno spettro, sperso per i quai che si diramano dalla Senna. Sarei dovuto restare a casa. Eppure sentivo di doverlo fare. «Quando non sarò più capace di restare deluso l’avventura sarà finita: tanto vale essere morti» (Dove? Che cosa? Dove?). Con questo pensiero in tasca attraversavo la città, trascinandomi in uno sforzo totalmente inutile, alla ricerca di placche di metallo apposte fuori dai palazzi, nel freddo parigino. Mi sentivo un cretino, insomma. Un cretino e uno sconsiderato. Eppure continuai a camminare seguendo la sua scia.

Quando Dyer ci accompagna a visitare le Watts Tower – la colossale opera dell’ingenuità di Simon Rodia, che per più di trent’anni s’impegna anima e corpo nella costruzione di queste torri ferrose, piene di simboli inconsapevoli, parte di un faticosissimo lavoro all’apparenza insensato – di questo «artista» dell’ossessione scrive: «le sue fatiche erano, come quelle di Camus, l’opposto del futile, e rendevano futile e irrilevante la questione della felicità. (La parola «felice» fa forse parte del vocabolario delle persone ossessionate?) (La ballata di Jimmy Garrison). Le persone ossessionate non possono fuggire l’ossessione, se la sentono sempre addosso come una vocazione, un gesto che dev’essere compiuto. E quel gesto non è futile o insensato, tutto il contrario. Eppure non ha a che fare con la felicità, ma esattamente: tutto il contrario. E così doveva sentirsi Simon Rodia creando la sua opera: spossato da un gesto indispensabile senza senso. Così credo di essermi sentito io, sulle tracce del fantasma di Julio, arrivato a Place Dauphine, la famosa piazza di Nadja, dove sicuramente sarà passata anche la Maga, cercando di perdersi, anche lei, per ritrovarsi; così si sarà sentito Geoff Dyer in questi suoi viaggi inutili; così si sentì Ulisse davanti alle colonne d’Ercole: perché questi – e, tramite loro, tutti noi, viaggiatori ossessionati – sono gli uomini che hanno cambiato e che cambieranno il mondo – e se non il mondo intero, sicuramente il loro intero mondo – riscoprendo loro stessi attraverso insensate contraddizioni, e mostrandosi davvero a noi, come magici specchi d’acqua – la carne nuda del costato allo scoperto, in bella vista.

Roberto Calasso – che Dyer nomina a proposito di Adorno e parlando di «autori fiori all’occhiello», che sanno tutto e hanno letto tutto – ha scritto un libro splendido, che s’intitola Il Cacciatore Celeste (Adelphi, 2016), in cui paragona la concezione dell’opera alla «caccia», come atto ancestrale leggendario che si riverbera nella Storia.

«Si scrive un libro quando si è precisato qualcosa che si deve scoprire. Non si sa che cos'è né dov'è, ma si sa che si deve trovarlo. Allora comincia la caccia. Si comincia a scrivere.»

R. Calasso, Il cacciatore celeste (Adelphi, 2016)

Ed effettivamente, il cacciatore – il viaggiatore – come l’artista e il pensatore visionario, esattamente come se stesse cacciando, si mette all’opera con i sensi all’erta, verso l’apparente nulla. Grazie agli indizi, quasi invisibili, che avverte nel buio e nel silenzio, scova la preda e aspetta il momento giusto per palesarsi e attaccare. Non sa cosa sta cacciando, si fida dei propri sensi e segue l’istinto predatorio. Esattamente ciò che fa il viaggiatore, esattamente quello che può provocare la vocazione alla scrittura e, più in generale, all’arte: uno sguardo e un orecchio sempre, estremamente e totalmente, attenti all’oscurità e al silenzio assoluto, in attesa del rumore della preda, del suono della parola.

Anche Ulisse deve morire

Le tre parche e il loro beckettiano addio

«Nel periodo immediatamente successivo all’ictus, avevo spesso pensato alla battuta nel film di Tarkowskij Solaris: non sappiamo mai quando moriremo, e per questo siamo, in ogni momento, immortali. [...] Si sta preparando un tramonto sul Pacifico. L’acqua luccica di un colore turchese, il cielo sta diventando di un rosa pazzesco, le luci della ruota panoramica di Santa Monica cominciano a lampeggiare e girare nel crepuscolo. La vita è così interessante che mi piacerebbe restare qui per sempre, solo per vedere cosa succede, come va a finire.» («Inizio»)

Torniamo all’inizio perché siamo alla fine.

Qualche settimana prima di partire per tornare in Sicilia sono stato a Pisa. A Pisa ho tre amiche. Tutt’e tre si occupano di linguaggio: letteratura, linguistica. Tutt’e tre le ho viste piangere e urlare per un amore finito, mai finito, esploso. Tutt’e tre sono melodrammatiche e davvero molto sensibili. Tutt’e tre hanno quel fascino classico, greco, nel senso più spirituale. Tutt’e tre in qualche modo si somigliano.

Durante il tragitto che mi ha portato in treno da Roma a Pisa ho iniziato a fantasticare sull’idea che stessi andando, mitologicamente, a dialogare con le tre parche: una loro versione molto personale, estremamente riadattata: mia. Sentivo che quel viaggio era parte del rituale, una tappa della liturgia del più grande Viaggio, l’omaggio all’oltretomba, esattamente come Ulisse, disceso nell’Ade per interrogare Tiresia.

La mia fantasticheria veniva alimentata e confermata dalle coincidenze che seguivano i miei incontri, i miei colloqui con le parche. Congruenze invisibili, come il numero 77 apparso su di un biglietto per assistere a un adattamento di Aspettando Godot, che andava in scena «casualmente», in un piccolo teatro che tutt’e tre le mie amiche, le Parche, frequentano attivamente.

Questa e altre «piccole vigilie del rimanente», di ciò che sta «di retro al sol, del mondo sanza gente» potrebbero sembrare nulla all’occhio e all’orecchio disattento. Ma io avevo i sensi all’erta, e anche se, dall’esterno, potrebbero essere definite come autosuggestioni senza ulteriori significati, hanno generato dentro di me un processo di metamorfosi nodale, necessario, che ha cambiato profondamente, non tanto quello che stavo facendo in quel frangente del mio vissuto, quanto come lo stavo facendo. Hanno rappresentato, per me, un’esperienza catartica nel cammino senza fine che porta all’incontro con noi stessi.

A volte tornare a Itaca, in effetti, significa semplicemente ritrovarsi. Nel mezzo del cammin di nostra vita, insomma. Voltarsi e guardare il tramonto sul Pacifico e distrarsi pensando a «malanni, lesioni e infermità» con un sorriso ironico, un’amarezza gioiosa: la misteriosa nostalgia primigenia che ci fa sentire il rumore perenne di un ricordo, in sottofondo. Quando leggiamo Dyer questo sottofondo nostalgico – il vibrare del nostro spirito – è un suono costante, un richiamo dolce verso casa.

La raccolta inizia con un brano (segnalato dal corsivo, come tutti i testi che introducono ogni racconto) che descrive quello che Dyer chiama «il primo luogo significativo del mio paesaggio personale» e il libro termina con un breve testo – sempre in corsivo – che parla delle statue di Luxor, dove «le devastazioni del tempo vengono colte – e ribaltate – in un istante», dove «il tempo è vivo, in permanenza». (Precede il testo la foto, a tutta pagina, di una delle statue – le immagini hanno un ruolo peculiare, espressivo e sostanziale, all’interno di Sabbie bianche e della sua struttura, creando significati ulteriori e dando un senso più profondo dell’insieme e nell’insieme: immagine e testo, con un’aura condivisa in una comunione significativa).

Dyer, in conclusione, in questo libro e in questi viaggi – come in tutta la sua opera e come tutti i veri artisti e i viaggiatori – è alla ricerca di se stesso e del suo ritorno a casa. Si tratta di una ricerca che non ha fine e non ha un fine concreto e visibile, pur con le sue epifanie e i suoi momenti d’incontro. Un viaggio alla Notturno indiano di Tabucchi – altro straordinario viaggiatore. Un viaggio che non ha senso ma che deve essere compiuto, che viene dalle radici e va verso il futuro e la memoria di ognuno di noi. E ricordandolo, raccontandolo, il viaggiatore, lo dona catarticamente a chi sa ascoltarlo, lasciandolo rivivere nella propria esperienza.

Ciò che accade a Geoff Dyer in questi viaggi – e può succedere leggendo Sabbie bianche – è quello che credo di aver provato, durante i miei colloqui, nel regno delle Parche.

La contemplazione del silenzio, nella solitaria notte monumentale, davanti alla torre di Pisa è stata per me, nel mio piccolo mondo: «l’illuminazione dell’ossessionato», e in quel momento – più che davanti al Colosseo, a Notre Dame, all’Empire State Building o alle esperienze, considerate «cardinali», della mia vita – avevo di fronte me stesso ed ero nuovamente a Itaca. Già stringevo Penelope, cingendola di spalle in un abbraccio famigliare, affacciati alla ringhiera, sul bordo dell’abisso, sulle acque scure dello Stretto, con i nostri quattro occhi destinati all’accogliente volto divino della Madonna della lettera – mediterranea Statua della libertà – erta sulla falce di Messina, a salutare tutti i siciliani figli dell’Isola, viaggiatori instancabili, migranti di ogni epoca, di ritorno da lei.

«E infine, senza una parola, quando il desiderio di andarcene era quasi completamente estinto, ci avviammo verso l’automobile. L’aria era piena di insetti. Per poco non calpestai un lungo serpente grigio e indifferente. Il lago piatto e solitario si allungava in lontananza». («Tempo nello spazio»).