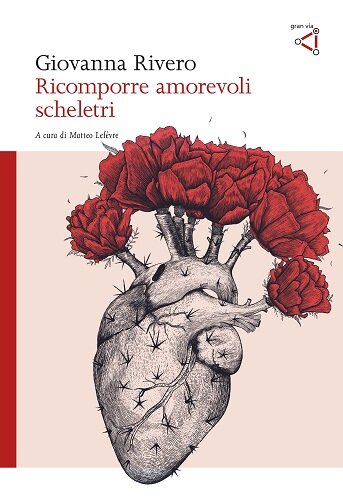

Dal 25 Giugno 2020 è in libreria la raccolta di racconti di Giovanna Rivero Ricomporre amorevoli scheletri pubblicata da gran vìa edizioni. Feroci e implacabili, eppure ammantati da un’atmosfera di delicata malinconia, questi quindici racconti, tra i più rappresentativi dell’autrice e raccolti in forma inedita in questa edizione, fanno conoscere al lettore italiano una delle voci più originali della letteratura boliviana e latinoamericana contemporanea.

La traduzione dei racconti è stata realizzata dagli allievi primo corso di traduzione di gran vìa "Tradurre la narrativa breve", sotto la cura di Matteo Léfevre.

Cattedrale vi propone uno dei racconti, per gentile concessione dell’editore.

YUCU

di Giovanna Rivero

Traduzione di Francesco Esposito

La prima cosa che si nota tra la folla che urla il mio nome con un misto di fanatismo e orrore è la scandinava testa rossa di Olaf Stamm, il parroco, accorso presumibilmente per placare gli animi e assicurare la mia cattura con le garanzie previste dalla legge. Che sia esemplare la punizione per il più esecrabile dei peccati, ma che il popolo non si sporchi le mani.

Non mi sorprende vedere la cuoca in mezzo a quella ressa. Posso giustificarla. Sul viso scuro eccessivamente esposto al sole e alla tristezza non si muove nemmeno un muscolo. Si trova lì perché deve. In quale altro luogo potrebbe attendere la ricomparsa della figlia, la piccola cameriera di otto anni, il cui canino sinistro io conservo come offerta devota? Se la cuoca bussasse alla mia porta con sincera gentilezza, le restituirei il canino affinché le rimanesse almeno qualcosa della figlia, un ricordo.

Ma così, con tale brutalità, io non cedo.

Pensano che mi piegherò, che la mia condizione di straniero costituisca un terreno fertile per lo scherno, che mi porti dietro da altre culture vizi e difetti da mettere in pratica nella mia perversa intimità.

Comunque sia, anche il parroco è uno straniero e porta con sé i propri vizi e i propri retaggi culturali. Se lo accettano è per il compromesso vantaggioso che offre dal suo leggìo ogni domenica: la salvezza eterna. Io, che conosco meglio la tediosa questione dell’eternità, non prometto nulla. Non rompo le palle e non voglio che me le rompano. Un compromesso equo.

Fino a ieri qui ci vivevo bene. Non avevo intenzione di spostarmi dal dipartimento del Beni, per lo meno fino a quando non fosse diventata indissimulabile e sgradevole la persistenza della mia relativa giovinezza. Non sempre posso fingere. Non sempre voglio fingere. La sincerità per me è un lusso, qualcosa che altri sprecano e spendono senza un progetto. La sincerità dovrebbe essere un progetto esistenziale, o quanto meno politico. La bambina lo aveva capito sin dall’inizio e per questo mi sono azzardato a fare quello che ho fatto.

Che esca fuori quel maledetto!, grida qualcuno dalla folla. È la voce acuta di una donna. La cuoca rimane quieta, in silenzio, dignitosissima nella tragedia. A volte mi chiedo se avesse capito.

Esci, figlio di puttana!, grida un uomo.

Spio dalla fessura lasciata da una sassata sul legno logoro della finestra a quattro ante. Le gole urlano, s’infiammano, affiorano vene gonfie che tuttavia, in questo momento, non risvegliano in me alcun appetito. Non sono nervoso per loro. Questa inquietudine è dovuta ad altre cause.

La bambina è scomparsa due notti fa. Le prime ricerche della polizia hanno condotto a un gruppo di malviventi da quattro soldi. Li hanno rilasciati dopo averli massacrati di botte e aver verificato che, nonostante conoscessero la piccola cameriera, non avevano la più pallida idea di dove si trovasse.

È stato proprio Stamm, spinto dai suoi terrori ecclesiastici, a presentarsi in commissariato per parlare dei suoi sospetti. L’altra volta, nel caso della gringa dai capelli rossi (quali conti in sospeso avrò mai con quelli con i capelli rossi?), fu sempre lo stesso Stamm a suggerire il mio nome come elemento da tenere in considerazione. Quella volta non si scatenò nessuna caccia all’uomo e potei addirittura fare l’offeso, l’uomo mortificato da una tale insinuazione. Inoltre, l’ambasciata fu soddisfatta della perizia del medico legale: la gringa era rimasta folgorata mentre cercava di far cadere i manghi maturi da un albero più frondoso di quello che Olaf Stamm coltivava nell’eden della sua immaginazione. L’asticella metallica con cui la sventurata cercava di rubare quei frutti aveva fatto contatto con un cavo dell’alta tensione che attraversava il fogliame e, come dicono da queste parti, chau majau.

L’unico in grado di addossarmi la colpa per una morte del genere poteva essere solo il parroco Stamm, che per lo meno è una persona istruita, questo glielo concedo.

Durante una notte insonne trascorsa a contemplare Marte, l’unico pianeta che mi tranquillizza, Stamm passò davanti a casa mia. Stava portando a spasso i cani che facevano la guardia alla parrocchia dopo che alcuni brasiliani avevano lasciato la Madonna coperta solo dal velo, portandosi via i gioielli barocchi che la adornavano. I cani, ovviamente, rincularono con il pelo drizzato. Non mi capita spesso una situazione del genere, ma quella notte avevo sognato secoli passati e i miei pori trasudavano nostalgia. Il sudore di uno come me è una brutta cosa.

Stamm guardò per terra, non per paura ma per calcolare quanti centimetri raggiungesse la mia ombra sotto i piedi. Io continuai a guardare Marte e ad aspettare con pazienza il respiro di qualche gattino randagio.

L’unica che si rese conto di ciò che mi tormentava fu la bambina, la figlia della cuoca. Occhi nerissimi, anziani, al contrario dei denti: giovani, bianchi, su cui si poteva ancora notare l’affilatura seghettata, come se la bambina non avesse mai masticato nulla di consistente, un bel pezzo di carne rossa o il cilindro fibroso di una canna. Come se si cibasse soltanto di pappine e payuje.

Ammetto che questi sono stati anni facili rispetto ai precedenti. La gente del Beni è famosa per il carattere allegro e a tratti indiscreto – dei ficcanaso insomma –, ma nessuno si era mai azzardato a indagare oltre quello che ero disposto a condividere. Qui il concetto di “straniero” conserva ancora un’aura romantica, un certo glamour antiquato di cui non godevo dagli inizi del xx secolo, quando passai circa venti o trent’anni ai confini della Germania, nel Brandeburgo. Lì mi trattarono bene, con prudente distanza ma con il dovuto rispetto, fin quando le mie abitudini alimentari cominciarono a dar fastidio ed essi confusero la mia allora insuperabile avversione alla carne con un’origine ebraica che invece non possiedo. Perché io non posseggo nulla. In genere, comprendo e accetto tutto delle culture e questa passività benevolente, per definirla in un certo modo, mi risparmiava tutta una serie di rogne, per la gioia dei miei muscoli. Non si trattava di una strategia transumante: era più che altro un’indolenza cronica.

Una maledetta indolenza.

Il giorno della scomparsa le cose andarono come sempre. Era una giornata nuvolosa, quindi ne approfittai per pranzare all’aperto. Per scherzare, gli abitanti del luogo dicono che il calore dei tropici è l’anticamera dell’inferno.

La bambina si avvicinò con il taccuino. Oggi abbiamo “fegato strapazzato”, “pacú affumicato” e “collo ripieno”.

Cavolo! Non avete il “falso coniglio”? (Mi divertiva questo piatto, il mio preferito.)

No, signor duca. Solo quello che le ho detto. E da bere, chicha di mais o limonata.

Il “fegato strapazzato” contiene uova?

La bambina chiese urlando alla madre, la cuoca, se il “fegato” contenesse uova, e che lo stava chiedendo “il duca”.

Stranamente mi chiamano “il duca” per la mia passione per le eleganti guayaberas che indosso e non per il mio nome, Duke Moldova. Riguardo alle guayaberas, si tratta più che altro di un gusto che ho acquisito qui, dalle abitudini dei tropici. C’è una domestica della provincia di Moxos che viene a casa tre volte a settimana per lavare e stirare. È un’artista nell’inamidare i colletti. Li porto ben alzati, nonostante il sole picchi forte. In compenso, non ho mai sentito un’inclinazione speciale per la moxeña, il suo collo anemico mi lascia indifferente. Inoltre, raramente mischio le sfere che compongono la mia vita quotidiana.

Il “fegato strapazzato” in effetti conteneva uova. E io, in seguito a quell’episodio che sollevò un polverone in ogni angolo del paese, ho sviluppato una specie di allergia all’uovo. Non tanto al suo sapore, ma probabilmente all’albumina, o all’immagine della gringa dai capelli rossi che spiegava alla bambina cosa significasse essere vegana. Ricordo che la bambina la guardava meravigliata, rapita dall’accento impacciato, con gli occhioni neri fissi sul viso lentigginoso della ragazza. Le argomentazioni vegane erano lunghe, evangelizzatrici, desideravano arrivare al tenero cuore della piccola cameriera, contagiarla con il loro irritante amore per il regno animale, colpevolizzarla. Ho una mucca vegana, è una mucca australiana, mangia il fieno alla mattina, fuma erba in cucina, la la la, la la la, aveva infine cantato la gringa. La piccola cameriera aveva accennato un sorriso, intuendo – grazie a un’intelligenza atavica, estremamente sviluppata rispetto alla sua età – la disperata cosmesi ideologica dei miserabili esseri umani.

Quindi aveva trovato qualcosa nel menu che sembrava adeguarsi all’estrema severità della purezza vegana: si trattava di una crema di zapallo. Era stato in quel momento che ero intervenuto con un’opportuna traduzione: lo zapallo altro non era che zucca, ovvero pumpkin. La gringa aveva sorriso riconoscente. Aveva un collo pallido con vene celesti, ben marcate. Senza latte, aveva precisato. La cuoca, che al cospetto della parabola vegana si era spinta fino al patio per servire personalmente la gringa, aveva inarcato le sopracciglia. Sarebbe stato difficile far addensare lo zapallo senza il latte, ma avrebbe trovato il modo…

Allora, meglio una porzione di “collo ripieno”, ordinai.

Farcito per bene, mi assicurò la bambina, e si allontanò camminando tacco-pianta-punta fino in cucina. La bambina era diversa, senza ombra di dubbio. La sua gentilezza derivava dalla cultura, sì, ma una specie di arroganza la elevava al di sopra delle cose e delle banalità del suo lavoro. Il destino le riservava altro. Un giorno disse di avermi sognato e che io sapevo qual era stato il suo sogno. Non indagai. Non si può mai sapere che genere di stratagemmi utilizzino i nativi per ficcare il naso dove non dovrebbero. La cuoca, ad esempio, conosceva i peccati di mezzo paese e di certo condiva con questi la sua cucina amazzonica. La piccola cameriera era tutt’altra cosa. Gli occhi neri e il sorriso dai denti affilati mi convinsero definitivamente delle sue intuizioni selvagge. La bambina non aveva bisogno di sapere altro su di me.

Mi distrassi guardando i delfini rosa. Sbuffavano piano piano, si stava avvicinando il periodo dell’accoppiamento e i musi umidi erano diventati di un rosa ancora più intenso. Si scambiavano baci, saltavano e si tuffavano con eleganza, muovendo le pinne come le ali di uccelli enormi. Adorabili bestie. Il parroco Stamm arrivò alla locanda in quel momento. Ci salutammo inclinando la testa con riguardo. Scelse un tavolo accanto alla riva. Sorrise ai delfini, forse in maniera meccanica. Quei delfini addolciscono l’animo con la loro simpatia.

La bambina mi portò finalmente l’ordinazione. Appoggiò il piatto fumante sul legno grezzo del tavolo, un legno che mi piaceva per le sue irregolarità, che sentivo con i polpastrelli con lo stesso obiettivo con cui i giapponesi si soffermano a palpare le asperità delle sfere di carta di alluminio: placare la fame. Non questa fame – quella fisica, diciamo – ma l’altra, la fame che mi trasforma in un animale. Il luogo comune della mia leggenda, la fame prevedibile che mi rende uguale, per disperazione e umiliazione umana, agli scheletri di quelle fotografie tendenziose dell’Africa. Potrebbero scattare anche a me una di quelle fotografie manichee durante le notti di inquietudine, quando mi alzo a contemplare Marte per ascoltare il fragore dei suoi gas che lo proteggono da quell’intestino infinito e vorace che è l’universo. Le mie notti con Marte sono le notti in cui lotto con me stesso, un altro vecchio luogo comune su cui il chiacchiericcio popolare ha tessuto racconti dozzinali (magari proprio la mia vita, questa parentesi nel tropico boliviano, sarebbe stato l’ennesimo, dozzinale racconto, se non ci fosse stata la bambina a placare le mie battaglie). A ogni modo, questa lotta non è così straordinaria né così perversa. È soltanto un crampo sgradevole allo stomaco, un’insonnia persistente simile all’infelicità, con la certezza che nonostante l’indolenza cronica voglio, devo, continuare a respirare. Il mio compito è passivo come quello del testimone. Non è previsto nemmeno un interlocutore. Vedo scorrere i secoli, mi sfamo e sopravvivo. Durante le notti di Marte, alla fine, scrivo qualcosa, lo brucio rigorosamente e mi accontento di qualche gattino famelico senza un padrone che lo pianga o un cane che gli abbai contro. E se qualcuno fotografasse l’istante in cui aspetto il languido felino, potrebbe notare l’indefinibile debolezza della mia natura mentre accetto queste elemosine dalla civiltà (cazzo, così tanti anni e non sono ancora riuscito a togliermi di dosso l’autocommiserazione).

Il piatto in questione era semplice. Guardai la bambina, quasi come per reclamare qualcosa, l’esuberanza di altri cibi che avevo assaporato in quella stessa locanda di Laguna Suárez. Non ordinavo mai pesce per non andare a cercare proprio il pelo nell’uovo, ma si poteva affermare che quella locanda era una succursale dell’Olimpo. La bambina sorrise: trasparente, cartilagine pura. Una gocciolina di sangue le tingeva il labbro inferiore. Oh, dio santo, dammi la forza!, respirai profondamente. Che miserabile che sono.

Indicai la bocca della bambina con il dito che tremava, chiudendo gli occhi per non guardarla mentre tremava anche lei, mentre sanguinava. Scambiò forse per disgusto ciò che era invincibile debolezza.

* * *

Prendono a calci la porta e le assi interne con cui l’ho bloccata si piegano, ma non cedono. Penso a quelle bare medievali, dai legni così umili e raffinati come questi del Beni.

Linciamolo!, s’infiammano le voci. È curioso, ma sento in esse quasi una certa allegria, una rinnovata vitalità.

Mi cambio la guayabera sudata. Devono esserci quasi quaranta gradi. Magari piovesse. Piove, piove, la gatta non si muove, canticchio. Non riesco a fischiare. La dentatura e il palato non aiutano.

Una corda!

Quel giorno, nel pomeriggio, aspettai la bambina lungo la strada sterrata. Conoscevo le abitudini della cuoca e sapevo che sarebbe rimasta alla locanda fino a sera per squamare il pacú. La bambina spuntò dal colle Monovi con passo deciso. Una gambetta dopo l’altra. Camminava concentrata su quelle pietre che scintillano quando si sfregano. L’avevo già vista raccogliere quelle pietruzze in un barattolo di vetro. Quando mi superò, la seguii per un tratto. Volevo godermi quella velocità infantile che di lì a poco avrei raggiunto, sì, ma in altri termini.

La bambina sentì, immagino, lo scricchiolio dei miei sandali sulla ghiaia, ma invece di correre rallentò il passo. Tuttavia, sollevò la testa per sentire, suppongo, quanto fosse vicino il suo inseguitore.

Lo ero abbastanza da potermi perdere nell’odore acido della sua graziosa pelle. Perché lei era interamente ricoperta da una pelle resistente, da asperità di bambina che la proteggevano, come se di lei ce ne fossero due. Una che serviva i clienti alla locanda e un’altra che era soltanto una luce fioca e selvaggia che mi cercava lungo la strada sterrata.

I capelli, al contrario, odoravano di fumo. Allungai la mano e le toccai la treccia già quasi sciolta.

La bambina si voltò con degli occhi neri enormi, umidi per le lacrime.

La turba entra. Olaf Stamm nomina Iddio, invoca alla calma, alla fiducia in una giustizia che supera la volontà dell’uomo. Siete figli del Bene!, urla. Non ci sentite forse, uomini sordi? Siete figli del Bene!

Guardo la clessidra che io stesso ho riempito con la sabbia fine del Mamoré. Una clessidra infallibile, del tutto indifferente al tempo. Mancano tre ore. Mi aggiusto il colletto della camicia. Stavolta la domestica ha esagerato con l’amido.

* * *

Non fu necessario offrirle caramelle né tenderle alcuna trappola arcinota. La chiamai con il suo nome: Lena.

Questo è tuo, dissi, porgendole il gioiello.

Lena guardò il palmo della mia mano.

Ha tantissime rughe sulla mano, signor… duca, disse. Le lacrime le scorrevano lungo il viso dolce e bruno.

Lena odorava anche di cipolle fresche.

Non prendi ciò che è tuo?

* * *

Tre soggetti mi avvolgono una corda spessa attorno al collo. Essere catturato e massacrato non mi preoccupa. Non è questo il metodo giusto. Mi trascinano tra i piedi della folla. Riconosco le gambe varicose della cuoca. Succede tutto molto rapidamente. Stamm cerca di proteggermi con il suo corpo vichingo, ma lo spintonano via, dicendogli, con permesso, questa non è né la sua terra né il suo regno. Vengo colpito in faccia da uno stivale da cowboy. Non riesco nemmeno ad avvertirli delle conseguenze che comporta il cospargere la loro terra con il mio sangue, che in un attimo mi ritrovo legato mani e piedi all’asta della piazza dove ogni 18 novembre viene issata la bandiera.

Il famoso “collo ripieno” era, in realtà, una specie di verme grassoccio nella vastità circolare del piatto. Un pezzo di yucca alleviava la solitudine della porzione. Non riuscivo a tagliare quel budello, la sua oscena pienezza mi ipnotizzava.

Olaf Stamm mi guardava dal suo tavolo, affamato e disgustato dalla lussuriosa visione del mio pranzo, circondato dal vapore che impregnava l’aria di spezie e sali.

Ho sviluppato la capacità di vedermi dall’esterno, qualcosa che cinque o sette secoli fa mi sembrava francamente impossibile, poiché avevo sempre seguito l’istinto, l’istante troppo breve della soddisfazione, in un’intimità asfissiante. Ero il cannibale di me stesso. In questo deve consistere la penitenza della mia stirpe: l’istante contro l’eternità. L’eternità cade sconfitta davanti all’infantile esistenza dell’istante. L’uomo comune non lo sa ed è felice.

Tagliai il “collo” in tre parti. Mi piace fare le cose così, in tre episodi, quasi a imitare la lunghezza dei racconti. Nella prima parte qualcuno soffre, e lo vengono a dire a me, che riconosco il panico persino negli occhi di un avvoltoio. È curioso. Continua a sorprendermi la creatività dei poveri, aizzati dalle avversità per distrarre la morte, gli aspetti volgari della morte. Anche io, a essere sincero, sono abbastanza povero. Sempre a calcolare l’imminenza della fame, la penuria di gatti, i sospetti di un villaggio che sa distinguere i suoi crimini dagli atti abominevoli.

C’era della filosofia in quel “collo ripieno”. La pelle del collo della gallina – la delicatissima ingegneria delle ossa che lo costituiscono – viene farcita con le rigaglie dello stesso animale. Nulla si spreca, tutto si trasforma, contiene sé stesso, in un egoismo molecolare mascherato da frugalità. Forse era per quello che mi sentivo così bene in quel tropico aggressivo, per quell’etica selvaggia al momento di sedersi a tavola.

Terminato il piatto, scoprii il gioiello, la sorpresa! Una perla appuntita brillava tra le interiora del “collo”. Alzai la testa e scrutai la baia, le acque ancora calme, i musi femminili dei delfini che si stuzzicavano, la gronda della cucina, i ganci delle reti da pesca, l’amaca sul retro con i suoi ciuffi di fili che ballavano nella brezza; arrivai fino alla bambina e la vidi sorridente, con un’oscurità appena nata nel punto in cui fino a quella mattina c’era il canino sinistro. Me lo aveva dato in offerta. La bambina mi aveva dato in offerta un frutto della sua infanzia.

Una voglia antichissima di piangere mi bruciò gli occhi. Uno come me non piange senza pagarne le conseguenze. Quel sale provoca delle bolle persistenti che mi rendono simile a un lebbroso. Un essere con cui posso avere alcune cose in comune, ma per il quale non sento proprio alcuna empatia. Questione di chimica, di leggende risapute.

Non piansi. Bevvi la chicha tutta d’un sorso. La sua acidità finale mi ricompose.

Il parroco dai capelli rossi mi guardava con cattiveria ecclesiastica.

Riposi il dente nel taschino. Mi servii un altro po’ di chicha, ne bevvi un ultimo sorso e andai via. Il parroco disse, buon appetito, ma con gli occhi socchiusi, quasi a misurare la mia ombra e il modo in cui questa si piega sotto i miei talloni.

* * *

Adesso implora pietà, maledetto Moldova!

Qualcuno porta una tanica di benzina.

Lena, dico a bassa voce.

Olaf Stamm piange disperato. Alza le mani e dice che ho almeno il diritto di pregare. Non so se è una frase di circostanza o uno stratagemma. Non è possibile che lo dica sul serio.

L’ho seppellita tra alberi alti, fitti, affinché al risveglio non avesse le convulsioni e la sete fosse tollerabile. Esistono miti e verità. Le avevo chiesto se conoscesse una parola magica nella lingua di sua madre, il moxeño, e che quella sarebbe stata la sua parola nel momento in cui avrebbe cominciato a percorrere il suo cammino ultrasecolare, affinché il diluirsi del tempo non la scavasse del tutto e le vite accumulate non la riempissero di un tedio insopportabile.

Yucu, disse Lena.

Accendemmo quindi un fuoco discreto e mettemmo a cuocere il canino, solo per essere sicuri. Il dente si elevò affilato e platinato come una luna calante. Allora le presi il polso e le recisi la pelle con il suo stesso dentino. Il resto fu meno complicato. Lo scricchiolio alla rottura del suo piccolo “collo” per aprire il flusso del sangue mi commosse. In quel momento sì che piansi un po’, di pura emozione.

Infine immersi il mio viso, le mie fauci, i lunghi anni delle mie ricerche nel fiume di Lena.

Le avevo promesso che si sarebbe risvegliata al terzo giorno, come era successo a tante persone in tutta l’umanità. Lena mi promise che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata cercarmi. Venire a me.

Mi cospargono le gambe di benzina. Non imploro pietà. Oltretutto, il mondo ha perso il suo significato. Per qualche motivo, piuttosto, mi affligge l’angoscia del parroco Stamm che, tenuto in piedi da due cambas corpulenti, comincia a vomitare. Un vichingo inutile in una terra dove il mare è dolce e crudele. Un mare aperto come una femmina multipara, che non approda da nessuna parte, un mare immobile. Un mare bastardo che genera anche spietati piranha. Povero parroco.

La cuoca mi guarda senza tradire emozioni, ormai sprofondata in un abisso di disperazione. Mi piacerebbe darle il piccolo canino, consolarla, dirle che Lena avrà nuovi denti, fiammanti, autoritari, invidiati da qualsiasi animale.

Le donne mi tirano pietre e frutta marcia. I ragazzini accendono fiammiferi e li spengono con un soffio, per gioco, torturandomi. Va bene così, che si divertano durante quest’ultima ora che Lena impiegherà a svegliarsi, a sorprendersi del nuovo stato d’animo del mondo, del verde pungente dell’erba, a scrollarsi di dosso le foglie secche, a sistemarsi la treccia, a mangiare rapidamente un coniglio, strizzando gli occhi mentre gusta il primo sapore di un cuoricino delicato, ad attraversare l’enorme montagna, a spaventare le bestie e infine a venire, venire a me.

Nel frattempo, che continui a innalzarsi dalle paludi questa nebbia complice e che l’ululato del vento ravvivi la fiamma sterile ai miei piedi. Bruciare è ciò che voglio.