a cura di Fabrizia Gagliardi

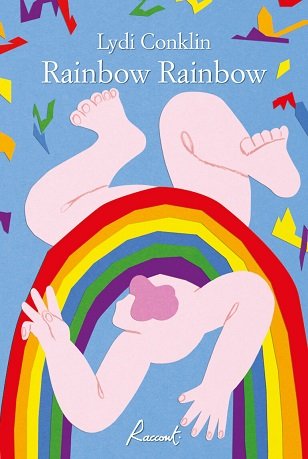

Con Rainbow Rainbow - pubblicato da Racconti Edizioni e tradotto da Federica Gavioli - Lydi Conklin si inoltra nella provincia sperduta o si perde come un microbo in una grande metropoli. Il viaggio non è una visita guidata, ma somiglia a un’improvvisata tra le sfumature dell’amore e dell’identità.

Rainbow Rainbow è un esordio letterario che esplora le esperienze di personaggi queer, trans e non-binari, affrontando le sfide e le complessità di ciò che significa amare e vivere autenticamente oggi. Le storie di Conklin offrono una prospettiva unica e profonda su come scopriamo e abbracciamo la nostra interiorità più autentica.

Con ironia e una straordinaria tenerezza, Lydi Conklin intreccia le vite di persone piccole nell’universo ma straordinarie nelle conclusioni, regalando al lettore una serie di racconti che alternano speranza e vulnerabilità.

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Lydi Conklin per approfondire il mondo di Rainbow Rainbow e scoprire i processi creativi e le riflessioni dietro le storie.

Buona lettura!

Disclaimer: Lydi Conklin usa il pronome “they” che rispecchia la sua identità di persona trans; in accordo con l’autrice, nell’intervista tutti i riferimenti al genere sono stati sostituiti dall’asterisco.

La raccolta porta il lettore in un viaggio attraverso l'identità queer e le sue molteplici sfaccettature. Nei tuoi racconti i personaggi sono spesso alla ricerca di un luogo, sia fisico che emotivo, in cui riconoscersi. Credi che la letteratura abbia il potere di creare tali spazi?

Sì, sicuramente. È per questo che ho iniziato a scrivere. Da bambin* leggevo molto e sapevo di essere queer dall'età di otto o nove anni. All'epoca non c'erano molti film o programmi TV queer e cercavo la possibilità di essere riconosciut* nei libri.

Non riuscivo a trovare molti libri queer, ma ho trovato personaggi proto-queer nell'opera di scrittori come Dorothy Allison e Carson McCullers. Trovando questi personaggi sono riuscit* a immaginare un futuro per me stess*.

E anche ora, spesso riesco a scrivere di cose che voglio e di modi in cui mi sento anni prima di riuscire a connettermi effettivamente con quei sentimenti nella vita reale. Quindi la capacità della letteratura di creare quegli spazi è una parte enorme della scrittura per me.

I racconti di Rainbow Rainbow tracciano una vasta geografia emotiva e fisica. Si va dal piccolo paese alla grande città, i tuoi personaggi sembrano essere in continuo movimento, alla ricerca di uno spazio in cui sentirsi pienamente se stessi. Qual è il ruolo della geografia nella tua scrittura?

Questo aspetto della raccolta deriva dalla mia esperienza personale. C'è stato un periodo della mia vita in cui ho fatto nove traslochi in dodici anni! Adesso vivo a Nashville da quasi tre anni ed è il periodo più lungo in cui ho vissuto in un luogo in quindici anni. Quindi sono stat* un* girovag*. Come i miei personaggi, amo come un posto nuovo possa aprire una nuova realtà e illuminare tutto, e mostrarmi modi inediti di descrivere il mondo.

Molti dei protagonisti di Rainbow Rainbow si trovano in momenti di transizione e le parti più difficili delle loro personalità si stanno illuminando e attivando, che è come mi sento quando mi muovo così tanto.

Ero anche interessat*, attraverso i miei viaggi, a quanto fosse diversa la mia esperienza di muovermi nel mondo a seconda del posto in cui vivevo, essendo una persona queer e trans. I limiti di ciò che potevo fare e di come venivo vist*, a seconda di dove mi trovavo, erano netti, e sperimentarlo mi ha fatto desiderare di esplorare come i personaggi queer siano influenzati dal luogo in cui si trovano. Quindi ho inserito i personaggi in tutti i luoghi che conosco e amo: Laramie, Krakow, Atlanta, i sobborghi di Boston e anche altri.

Il libro affronta con grande profondità le tensioni legate all'identità e alle relazioni queer. Qual è stato il processo emotivo e creativo alla base della costruzione di personaggi così sfaccettati?

Oh, grazie mille! Faccio fatica a scrivere personaggi che non provengano in qualche modo dalla mia psiche. Tutti i personaggi di questo libro hanno un po' di me in loro, ma nessuna delle storie è completamente autobiografica e la composizione di fatti e finzione è molto diversa all’interno delle narrazioni.

Di solito inizio con uno scenario emotivamente interessante o un personaggio che affronta una lotta, e poi costruisco la sua storia da quello. Come con Sunny Talks, volevo esplorare le differenze generazionali tra le persone trans nella Gen X e nella Gen Z (nessuna delle due è la mia generazione!). La chiave per me nel rendere le scelte dei personaggi emotivamente reali non è forzarle in quella che viene definita "logica della trama", ma lasciare che i personaggi facciano le loro scelte una volta che li ho creati.

Molte delle tue storie giocano su un delicato equilibrio tra ironia e vulnerabilità. Ad esempio, la protagonista di La fase Laramie è una fumettista che ha successo con una striscia sulle "tartarughe lesbiche". Quanto è importante la comicità nella narrazione queer?

È molto importante per me. Penso che sia più facile digerire storie tristi e scenari difficili ed emotivamente complessi con l'aiuto dell'umorismo. Trovo anche che l'umorismo amplifichi gli elementi complessi della storia aumentando l'intensità emotiva generale.

L'umorismo nasce dalla sorpresa e anche il dolore nasce dalla sorpresa, come la morte che è sempre sorprendente, ad esempio, anche quando te lo aspetti.

L'umorismo è anche intimamente legato all'essere queer attraverso il camp[1] e la celebrazione, quindi sarebbe difficile immaginare una narrazione queer senza di esso.

Rainbow Rainbow riesce a mescolare ironia, momenti teneri e riflessioni profonde. Quanto è stato difficile trovare questo equilibrio nel raccontare esperienze complesse come la scoperta di sé e le relazioni queer?

Grazie mille! È stato difficile. Mi affido molto ai miei lettori di fiducia per questo.

Può essere difficile trovare l’equilibrio tra ironia e argomenti complessi senza sbagliare il registro, ed è sempre dura scrivere di esperienze che ho avuto e che potrei provare in un certo modo con distacco. Come in Uuh, i sobborghi, una bambina di nome Heidi vive un'esperienza intensa e racconta la storia senza capire affatto la gravità della sua situazione, sta solo cercando di viverla nel presente. Affronta la situazione con umorismo e talvolta leggerezza, e spetta al lettore riempire il contesto del profondo significato di tutto ciò che le sta accadendo.

La tua lingua è spesso evocativa, a volte poetica, ma radicata in un forte senso di realismo. Qual è il tuo approccio alla scrittura?

Il realismo è importante per me. Non mi sono mai interessat* alla fantascienza perché sono sempre ossessionat* dalle cose più strane che potrebbero accadere nel regno della realtà.

Raccolgo un sacco di aneddoti da amici e persone che incontro sulle storie più strane delle loro vite. A volte queste storie si fanno strada nella mia scrittura, come la situazione del cane all'inizio di Educatrice del mio cuore che è successa davvero a un mio amico, purtroppo.

E poi per quanto riguarda l'aspetto linguistico, cerco sempre di rallegrare il mondo in qualsiasi modo possibile, di descrivere le cose in modo tale che sembrino vere alle persone ma che permettano loro di vederle anche in un’altra angolazione. Quindi cerco di rendere la mia scrittura più vivida possibile in modo che i lettori possano davvero vedere l’universo che sto cercando di creare.

Oltre a scrivere narrativa sei anche fumettista. Pensi che il tuo lavoro nei fumetti abbia influenzato il tuo stile narrativo? E quali sono le differenze tra arte visiva e scrittura?

Sì, credo di sì, un po' di sicuro. Per prima cosa, all'inizio della mia carriera, lavorare sui fumetti mi ha aiutato a sentirmi più a mio agio nello scrivere dialoghi nella narrativa in prosa. Avevo paura dei dialoghi, ma i miei fumetti sono in un certo senso tutti dialoghi e questo mi ha costrett* a superare quella paura.

Creare arte visiva è un processo così diverso per me rispetto alla scrittura. Scrivere è la cosa più difficile che abbia mai fatto ed è per questo che ne sono ossessionat*: devo sforzare il mio cervello al massimo ogni giorno. Creare fumetti richiede concentrazione, ma la maggior parte del mio processo è spezzettata in una serie di compiti fisici che non sono molto impegnativi intellettualmente, quindi è più rilassante per me.

Il tuo stile è in equilibrio tra dettagli sensoriali, momenti di introspezione e realismo. Quali sono le tue principali influenze letterarie?

Leggo diversi scrittori per imparare e apprezzare aspetti diversi. Come Lorrie Moore per l'umorismo e la profondità emotiva, Richard Yates per l'interiorità propulsiva. Tendo ad avere più libri preferiti che scrittori preferiti. Uno dei miei preferiti è My Education di Susan Choi (in Italia Sur ha pubblicato Esercizi di fiducia, traduzione di Isabella Zani n.d.r.), che ha anche straordinari dettagli sensoriali e un'incredibile introspezione inebriante: è scritto dalla prospettiva di uno studente di dottorato che pensa troppo a tutto.

Leggo sempre, circa tre libri alla volta, perché non so mai cosa mi catturerà e finirà per ispirarmi. Onestamente, anche leggere pessima scrittura è fonte di ispirazione, perché mi insegna cosa non voglio fare.

[1] Lo stile camp è uno stile storicamente associato alla cultura LGBTQ. Si tratta di un’estetica volutamente marcata ed esagerata (spesso confusa con il kitsch) che considera qualcosa come attraente o divertente a causa del suo elevato livello di artificio, affettazione ed esagerazione, soprattutto quando c'è anche un elemento giocoso o ironico. (Wikipedia)