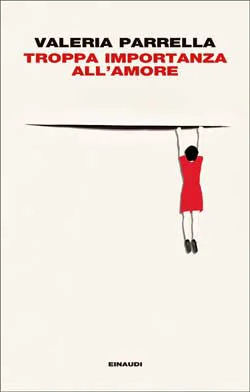

a cura di Giuliana Riccio

“Tienimi alla giusta distanza da quelli che amo, Dio, cazzo…Tienimi alla giusta distanza dalla morte, Dio, cazzo”

Dice Bud, il protagonista di Behave, uno deiracconti più belli di Troppa importanza all’amore.

Queste due frasi, sparse in momenti diversi della narrazione, connotano con grande efficacia la natura dei tuoi personaggi e di tutto l’impianto narrativo del libro: un testo sulla verità, la ricerca della verità, e di conseguenza sull’amore. I personaggi di questi racconti ci si presentano nel momentoin cui ,faccia a faccia con se stessi, sono pronti finalmente a dirsi quello che hanno sempre saputo e che per un motivo o un altro hanno sempre dimenticato di dirsi. Li vediamo nell’atto di fare di questa consapevolezza l’incipit di una nuova vita e qui, sulla soglia di un prossimo inizio, li perdiamo. Sembra che la tua urgenza narrativa sia concentrata non sul dopo ma sull’attimo prima del dopo, il momento in cui il divenire si concretizza in una possibilità o semplicemente una certezza. Così facendo riesci sempre a mantenere quella giusta distanza dai personaggi e dalle loro storie che consente alla scrittura di non morire, di restare sempre fresca, mai stanca. In questo senso, quanto credi che la forma del racconto possa essere utile, in virtù delle sue caratteristiche spazio-temporali, a preservare lo scrittore dal rischio di annegare nelproprio personaggio e banalizzarne la storia trasformandola in tesi?

Ciao. Premetto che ho letto con grande interesse questa tua osservazione, ma anche voltandomi un po’ di là, perché io questa lettura dei miei stessi racconti non la posseggo del tutto, e diciamo che non la voglio possedere del tutto. Diciamo che io non ci penso mai. Stano nei libri degli altri (in questo momento lo sto proprio facendo con Alice Munro) i meccanismi narrativi, o quelli drammatici, ma poi quando devo scrivere io ne sto alla larga.

Ecco: allora forse, proprio in questo non guardare direttamente, tenersi alla larga gioca la giusta distanza che tu generosamente trovi nei miei racconti. In quanto alla scelta del racconto: io fosse per me scriverei solo quelli. Ma forse non scrivo solo quelli? Tranne ‘Lettera di dimissioni’ che accompagna un personaggio dall’infanzia ai quarant’anni (ma lo fa anche “Chi ti credi di essere?” di Alice Munro, che poi alla fine sono racconti) tutto il resto della mia produzione non è incontrare i personaggi a un certo punto e lasciarli andare?

Chiaro che più breve è il percorso più è riuscito l’esperimento.

Nella forma del racconto la tua penna sembra muoversi come la Giulia, di Il giorno dopo la festa:

“Allora io andai rabbrividendo nell’acqua vitrea del mattino, ma dopo pochi minuti già nuotavo e non avevo più freddo. Davanti a me, una bracciata sì e una no, vedevo le barche lente all’orizzonte. Avanzavo e a ogni metro sentivo che l’ acqua mi alleggeriva e sosteneva”

Giulia non nuota oltre la baia e in questo suo stare dentro una conca, metaforizza il senso stesso del genere racconto: una nuotata perfetta che sa esattamente quando fermarsi per non perdersi nell’infinito.

Quando scrivevi negli ampi confini del romanzo, al contrario, ti sei mai sentita sopraffatta dallo spazio bianco? Da una nuotata oltre confine? Le sponde del racconto permettono alla tua voce di avanzare con maggior sicurezza/naturalità?

Forse allora ti ho già risposto, non so: io non ho mai la sensazione di perdermi, mi dispiace se il lettore si è perduto….anzi quando scrivevo ‘Lo spazio bianco’ la scrittura mi serviva proprio per arginare l’inedito. Nominare, limitare, decidere dove sta il limite, guardare. Non lo dico in senso terapeutico, lo dico proprio in senso letterario: tenermi ben stretta alla scrittura è la mia forma dello scrivere. Altra non ne ho. Decidere che lingua usare, come e quanto usarla per dire e come e quanto usarla per celare. E poi ‘Lo spazio bianco’ sono 120 pagine. È un romanzo? Mah?

Alcuni di questi racconti erano già apparsi in altre vesti, in altri luoghi. Come l’hai costruito questo libro? E come pensi che si pongano gli scrittori contemporanei rispetto alle raccolte di racconti: le ritengono dei libri compiuti con una loro anima viva, o pensi che spesso i racconti siano delle tappe per riposarsi tra un romanzo e l’altro?

La scrittura e la pubblicazione sono due cose diverse. Quando io scrivo racconti, (e lo faccio continuamente, anche mentre sto scrivendo altro, in maniera random, quando penso alla storia, e non sistematicamente) corro libera nel praticello. Ho tredici anni e ho passato lo steccato, ora c’è solo da correre nell’erba, poi buttarsi a terra per la stanchezza, evitare di pestare le cacche di mucca. Qualcun altro penserà a far da mangiare quando sarà ora. Ogni tanto ho un bel po’ di questi racconti e verifico se l’editore ha voglia di pubblicarli. Allora lì si cominciano a scegliere in base a una coerenza interna (che non può mancare giacchè l’autore è lo stesso!), e alcuni usciti in rivista per esempio sono piaciuti più di altri originali. In questa raccolta avevo un racconto molto bello, ma alla mia editor non convinceva proprio. Lei ci voleva mettere un altro racconto che a me invece non convinceva proprio. Allora ho detto: mo ne scrivo un terzo. L’ho scritto in una settimana, è ‘Gli esposti’: e siamo state d’accordo tutte e due a metterlo nella silloge

Leggendo il tuo libro ho più volte ripensato a Fuochi della Yourcenar. Anche lì, come qui, un percorso che prende le mosse dall’amore per ritrovare una strada più che perduta, abbandonata, e che, attraverso dialoghi rarefatti, che non chiamerei proprio monologhi, poiché scorgo un dialogare costante con l’al di là del proprio io, riesce a ritornare a galla, alla coscienza non solo di chi scrive, ma anche di chi legge. Il tutto scandito da un ritmo drammatico che non fossilizza mai il testo. In questo riconosco la forza del teatro: la capacità di dare consistenza alla voce e di trasformare le descrizioni in azioni. Quanto la tua esperienza in scena ha arricchito, trasformato, la tua forza narrativa?

Stai diventando la mia intervistatrice preferita, lo sai? Fuochi l’ho letto e riletto quando scrivevo Clitemnestra. Che alla fine è una novella, ma è stata portata in scena. La verità è che io per la scena scrivo solo di eroine demoniache e alte: Antigone, Euridice, la protagonista di ‘Ciao maschio’. Cioè, come ti può dire qualunque regista e critico, io non scrivo “per la scena”, ma scrivo storie dialogate o monologanti che possono essere “tradite” per la scena. Dentro c’è tutto. Nell’ultimo lavoro, ‘Assenza’, faccio dire a Hermes un sacco di cose: cenere, ginestra, pira, satiro, etc etc., cose che il regista ha deciso di utilizzare come elementi scenici. Un altro magari gliele faceva recitare. Se, però, leggi il testo nel volumetto Bompiani, senza la messa in scena, regge lo stesso. Non c’è manco una didascalia.

“Lo trovo onesto, dire ciò che si pensa. Non è garbato, direbbel’ assistente sociale.

L’ assistente sociale non è una che dice quello che pensa. Èuna morta. Non è un modo di dire,questa cosa qua a me riesce bene: io quando dico , sto proprio dicendo morto. Sto dicendo che dentro le persone normali, che camminano, fanno le loro cose, io vedo i morti”

Colpisce, in questo libro, la tua capacità di fare del mondo contemporaneo, con le sue drammaticità e le sue incongruenze, uno scenario a un tempo potente e discreto. I fatti che compaiono in queste pagine, benché tragici, non prendono mai il sopravvento sulle scelte deituoi personaggi . I dilemmi, le storture attuali del nostro sistema politico ed esistenziale ci sono tutti: il precariato scolastico, la fugacità dei rapporti coniugali, la prostituzione, il fantasma evocato del Mar Mediterraneo, del mare nostrum non più innocente, della paradossale situazione degli ergastolani, costretti a scontare una pena che non si può scontare.

È questa una conseguenza spontanea del tuo essere al mondo e nel mondo, o una scelta legata al tuo modo di intendere l’arte? Credi che uno scrittore, oggi, per essereautentico, per non creare libri morti, possa prescindere dalla Storia/ cronaca quotidiana?

Vorrei pensarlo. Ma sono nata nel 1974 e sono cresciuta a pane e Nilde Jotti. A casa mia si vedeva Fantozzi perché faceva la lotta di classe. A me faceva ridere. Quest’anno l’ho rivisto assieme a mio marito e ci siamo tormentati a rivederlo da grandi: è un capolavoro di cattiveria orrenda. Vorrei scrivere una storia per il solo piacere di affabulare ma non ci riesco, non mi sento chiamata al mondo per questo. Non credo che se un libro è lontano dalla sua epoca (non in senso temporale ma di impegno politico/civile) è morto, anzi! Li leggo felicissima da lettrice e sono grata a chi mi dona questa parentesi. Io credo che l’unico vero “ingaggio” dell’artista è fare cose belle. Punto. Ma sono laureata in lettere classiche, e la kalokagatia di Saffo mi è entrata sotto pelle. Che ci posso fare?