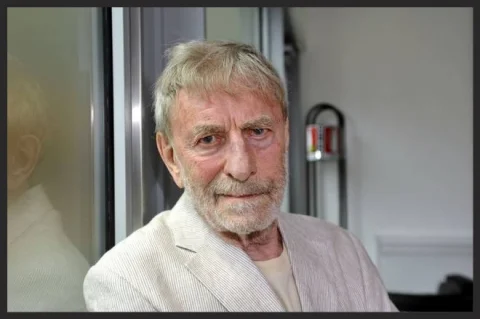

Cattedrale ha realizzato questa intervista un paio di settimane prima che Giulio Questi ci lasciasse. È con tristezza, orgoglio e affetto che la pubblichiamo, sperando di fare un regalo a tutti.

Giulio Questi era considerato uno dei più originali registi italiani. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sul Politecnico di Vittorini. Con Uomini e comandanti (Einaudi) ha vinto la XXVI edizione del Premio Chiara.

a cura di Cattedrale

Alcuni racconti contenuti in “Uomini e comandanti” erano già stati pubblicati (ad esempio, sulla prestigiosa rivista Il Politecnico, diretta da Elio Vittorini). Qual è stato il criterio adottato per comporre la rosa di racconti racchiusi in questa raccolta?

Il percorso temporale: la guerra, il dopoguerra, la vita che ne seguì, fino alla mia permanenza in Colombia. Una specie di autobiografia letteraria. Lasciando però in evidenza le date di ogni singola scrittura.

Dopo una vita dalle mille esperienze, in quest'ultima fase lei si è dedicato alla realizzazione di vari cortometraggi e alla pubblicazione della raccolta di racconti con cui ha vinto il Premio Chiara. Che rapporto ha con la narrazione breve?

In letteratura il rapporto mi è connaturato, forse perché non ho mai affrontato altro. Voglio dire che non sono mai stato tentato di scrivere un romanzo, anche se ne sono un appassionato lettore. La differenza è grande. Il romanzo costruisce la sua drammaturgia in una paziente architettura di capitoli che pretende un impegnativo recupero critico da parte del lettore. Il racconto breve si rivela subito, la sua drammaturgia è un nucleo immediatamente rovente che manda una sola fiammata ed è fiamma ossidrica ad alta temperatura. I miei cortometraggi (nel DVD by Giulio Questi) battono la stessa strada del racconto letterario, usando la luce invece dell’inchiostro.

La sua è una creatività poliedrica e fervida. Anche in questi racconti, il ricordo biografico si reinventa nel linguaggio narrativo ricostruendosi in una forma autonoma. Secondo lei, la memoria personale va messa a servizio della narrazione? E in che modo?

Non c’è narrazione senza memoria. Dove c’è racconto c’è memoria. Ma la memoria non è uno scaffale dove si trovano oggetti definiti e inanimati. È piuttosto una sterminata pinacoteca di fantasmi che quando escono dai loro quadri e ti vengono incontro tu cerchi di dargli un volto. Ecco, direi che scrivere è dare un volto ai fantasmi. Voglio dire che memoria e fantasia sono la stessa cosa perché fatta di fantasmi è la memoria. Non si tratta di due pedali differenti che puoi premere alternativamente a piacere. È chiaro poi che dove non c’è autobiografia non ci sono né memoria né fantasmi. Perciò mi è cara la frase di Marcel Proust: «La vera vita, la vita finalmente riscoperta e illuminata, la sola vita, dunque, pienamente vissuta, è la letteratura ».

Curiosamente sia la sua raccolta che il romanzo vincitore del Premio Campiello di quest'anno (“Morte di un uomo felice” di Giorgio Fontana, edito da Sellerio) trattano della Resistenza. Secondo lei è un caso o in questo momento storico così peculiare c'è un riaccendersi dell'interesse verso le lotte partigiane?

La frustrante situazione politica e sociale dell’attualità spinge a rimpiangere quel periodo così pieno di vita e di ideali. La Resistenza tende a riaccendersi come un mito, un faro che manda lampi di luce.

I racconti buoni, hanno bisogno di un estremo rigore, di un'economia precisa. Nella sua scrittura è evidente il tratto del cineasta, uno sguardo attento che mostra e svela con precisione. Crede che questo tipo di attitudine, o di intento, sia intimamente connaturato alla narrativa breve?

Non occorre essere un cineasta per avere un occhio attento che mostra e svela. La narrativa breve non c’entra, anche se sì, lo confesso, ho gli occhi ad alta definizione, con molti pixel che esaltano i dettagli.

Nei suoi racconti si parla di Resistenza, in un dei suoi film, "Se sei vivo spara", si entra nell'ambientazione far west. Individua un filo rosso che collega questi due mondi così distanti?

Se sei vivo spara è uno pseudo-western aperto a una doppia lettura. Pertanto nessun filo rosso, se non per la sua violenza a qualche riflesso delle mie esperienze di guerra partigiana.

Pensa che scrivere racconti sia un'esigenza che nasca da un impulso istintivo, più connaturato all'indole dello scrittore, o si tratta di una scelta consapevole rispetto alla storia che si vuole raccontare?

Dipende da che tipo di storia si vuol raccontare. L'attitudine istintiva sta nella scelta della storia. La consapevolezza sta nella tecnica da usare per raccontarla.

In passato, aveva lavorato a una sceneggiatura per la trasposizione cinematografica di "Una questione privata" di Beppe Fenoglio. Se potesse scegliere, quale racconto le piacerebbe adattare per un film?

Nessuno dei miei racconti, troppo prigionieri di una memoria personale che non vorrei mai snaturare e tradire nella finzione realistica di un film.

Quali sono, secondo lei, i punti di forza di un racconto?

L’accensione di quel focus drammaturgico che dicevo, con tutta la scrittura al suo servizio, senza deviazioni o divagazioni.